虎屋文庫:歴史上の人物と和菓子

滝沢路と法事の牡丹餅

参考 牡丹餅(イメージ)戯作者の「筆」となる江戸時代後期の戯作者、曲亭(滝沢)馬琴。『椿説弓張月』ほか数々の作品を世に送り出しますが、目を患って『南総里見八犬伝』の途中から執筆が困難になり、口述筆記に切り替えます。白羽の矢がたったのは息子・宗伯の妻、路(みち・1806~58)※。文学は素人だったため作業は困難を極めますが、粘り強い指導を受けつつ血のにじむような努力を重ね、馬琴の作家活動を支えていきました。また、路は滝沢家の営みを記録した日記も受け継ぎ、嘉永元年(1848)に馬琴が亡くなった後も書き続けます。特に翌2年6月から路が亡くなる安政5年までの記録は「路女日記(みちじょにっき)」と呼ばれ、滝沢家の歩みをたどることができる貴重な史料となっています。 牡丹餅で供養「路女日記」を見ると、滝沢家では年中行事や人生儀礼を欠かさなかったのはもちろん、近しい人々と菓子や料理を贈りあうなど、普段からのつきあいも大切にしていたことがわかります。これは馬琴が生前に率先して行ってきたことで、路もその振る舞いを忠実に守ったといえるでしょう。とりわけ先祖供養は念入りで、祥月命日に故人の肖像画を掛けて供え物を用意し、精進料理を食べ、菩提寺にお参りに行くというようなことを、ほぼ毎月行っています。四十九日や年忌法要を行う場合は大がかりで、牡丹餅を作るか、菓子屋で饅頭や餅菓子などを誂えるかして、親戚、知人、近隣の人々へ配りました。嘉永2年11月6日の馬琴の一周忌の際には、法要の前々日に14軒分の牡丹餅を作り、人足を使って届けています。通常は家族で牡丹餅を用意しますが、このときは珍しく息子の太郎が勤めていた幕府の御持筒組(おもちづつぐみ)の同僚も手伝っています。実は、法要のひと月ほど前に太郎が病により22歳の若さで亡くなっており、路は「少しも心なく、只亡然たる事」「落涙止時なく、実其身も忘るゝほど」という状態でした。同僚が手伝ったのは、失意の底にある母親を気遣ってのことだったのです。その後も、娘の幸(さち)に迎えた養子との間で起こった離婚騒動に巻き込まれたり、版元から思いがけず『仮名読八犬伝』の抄録を依頼されたりと、山あり谷ありの人生でしたが、馬琴から受け継いだ滝沢家の供養をおろそかにすることは決してありませんでした。仏前に牡丹餅を供える時には、日頃の厄介ごとを少しだけ脇に置き、心静かに先祖へ感謝の心を向けたことでしょう。 ※かつては息子の宗伯が代筆をしていたが、天保6年(1835)に亡くなってしまったため、筆記をつとめるものが不在となっていた。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献柴田光彦、大久保恵子編『瀧澤路女日記』上下巻 中央公論新社 2012、2013年暉峻康隆ほか編『馬琴日記』1~4巻 中央公論社 1973年曲亭主人「回外剰筆」(『南総里見八犬伝』下巻 博文館 1907年)西條奈加『曲亭の家』角川春樹事務所 2021年

滝沢路と法事の牡丹餅

参考 牡丹餅(イメージ)戯作者の「筆」となる江戸時代後期の戯作者、曲亭(滝沢)馬琴。『椿説弓張月』ほか数々の作品を世に送り出しますが、目を患って『南総里見八犬伝』の途中から執筆が困難になり、口述筆記に切り替えます。白羽の矢がたったのは息子・宗伯の妻、路(みち・1806~58)※。文学は素人だったため作業は困難を極めますが、粘り強い指導を受けつつ血のにじむような努力を重ね、馬琴の作家活動を支えていきました。また、路は滝沢家の営みを記録した日記も受け継ぎ、嘉永元年(1848)に馬琴が亡くなった後も書き続けます。特に翌2年6月から路が亡くなる安政5年までの記録は「路女日記(みちじょにっき)」と呼ばれ、滝沢家の歩みをたどることができる貴重な史料となっています。 牡丹餅で供養「路女日記」を見ると、滝沢家では年中行事や人生儀礼を欠かさなかったのはもちろん、近しい人々と菓子や料理を贈りあうなど、普段からのつきあいも大切にしていたことがわかります。これは馬琴が生前に率先して行ってきたことで、路もその振る舞いを忠実に守ったといえるでしょう。とりわけ先祖供養は念入りで、祥月命日に故人の肖像画を掛けて供え物を用意し、精進料理を食べ、菩提寺にお参りに行くというようなことを、ほぼ毎月行っています。四十九日や年忌法要を行う場合は大がかりで、牡丹餅を作るか、菓子屋で饅頭や餅菓子などを誂えるかして、親戚、知人、近隣の人々へ配りました。嘉永2年11月6日の馬琴の一周忌の際には、法要の前々日に14軒分の牡丹餅を作り、人足を使って届けています。通常は家族で牡丹餅を用意しますが、このときは珍しく息子の太郎が勤めていた幕府の御持筒組(おもちづつぐみ)の同僚も手伝っています。実は、法要のひと月ほど前に太郎が病により22歳の若さで亡くなっており、路は「少しも心なく、只亡然たる事」「落涙止時なく、実其身も忘るゝほど」という状態でした。同僚が手伝ったのは、失意の底にある母親を気遣ってのことだったのです。その後も、娘の幸(さち)に迎えた養子との間で起こった離婚騒動に巻き込まれたり、版元から思いがけず『仮名読八犬伝』の抄録を依頼されたりと、山あり谷ありの人生でしたが、馬琴から受け継いだ滝沢家の供養をおろそかにすることは決してありませんでした。仏前に牡丹餅を供える時には、日頃の厄介ごとを少しだけ脇に置き、心静かに先祖へ感謝の心を向けたことでしょう。 ※かつては息子の宗伯が代筆をしていたが、天保6年(1835)に亡くなってしまったため、筆記をつとめるものが不在となっていた。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献柴田光彦、大久保恵子編『瀧澤路女日記』上下巻 中央公論新社 2012、2013年暉峻康隆ほか編『馬琴日記』1~4巻 中央公論社 1973年曲亭主人「回外剰筆」(『南総里見八犬伝』下巻 博文館 1907年)西條奈加『曲亭の家』角川春樹事務所 2021年

中村仲蔵(三代目)と小倉鹿の子餅

参考 小倉鹿の子餅(小倉野)名優の自叙伝『手前味噌』三代目中村仲蔵(なかむらなかぞう・1809~86)は幕末から明治時代初期にかけて活躍した歌舞伎役者で、門閥の外から身をおこし幹部にまでのぼりつめました。写実的な演技に優れ、役柄は敵役と老け役が多く、最も活躍したのは、晩年期といわれています。 安政2年(1855)より、舞台の合間に楽屋にて書きはじめたものが、自叙伝『手前味噌(てまえみそ)』です。出生、そして10才の初舞台から36年を超える舞台記録を振り返り、晩年まで書き続けました。また、江戸から大坂までよく興行に出ていたため、道中で見聞した出来事や、名物菓子の記述が多いのも興味深いものです。今回は、同書にある幼少期の菓子に関するエピソードについてご紹介します。 菓子の思い出文政2年(1819)秋、仲蔵11才の時※1。とにかく芝居好きでこの日も稽古をする部屋に一番先に入り、隅に座って見ていました。仲蔵を見つけた三代目坂東三津五郎は「ここへ来い」「サア褒美を遣(や)らう」と、茶菓子に出ていた「大坂虎屋の小倉鹿の子餅」(求肥や餡などを芯にして蜜煮した小豆をつけたもの)を懐紙に挟み、ひとつ渡します。呼ばれていない稽古にも顔を出す熱心さに感心した故のことです。仲蔵がお礼を述べ受け取ると、傍にいた、後の二代目中村芝翫※2も「よう本読み(台詞を合わせる稽古)を聞いて居た褒美におれも遣らう」と、もうひとつ。2人は、ふたつともすぐに口に入れろと迫り、仲蔵の口に菓子を押し込みます。大きめな口が特徴で「鰐口(わにぐち)」とよばれていたことからの戯れですが、小倉鹿の子餅は「茶呑茶碗ほどな大きな物」であったため、口の中で「ムグムグ」となってしまいます。ほどなく解放され、落ち着いて味わうのですが、今から見ると少し意地悪に思えます。ただ仲蔵本人は、先輩俳優の愛情を感じていたようで、「誰にでも可愛がられて、家に居るより芝居に居るほうが面白かりし」と述べています。最初はびっくりして何がなんだかわからなかったでしょうが、だんだんと小倉鹿の子餅の美味しさを感じることができたのでしょう。幼い仲蔵の嬉しそうな姿が目に浮かぶようです。 ※1 この時は鶴蔵。その後、慶応元年(1865)58才で三代目中村仲蔵を襲名。※2 この時は鶴助。文政8年(1825)二代目中村芝翫となり、天保7年(1836)四代目中村歌右衛門を襲名。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献三代目中村仲蔵著 郡司正勝校註『手前味噌』青蛙房 1969年赤坂治績著『江戸歌舞伎役者の<食乱>日記』新潮社 2011年

中村仲蔵(三代目)と小倉鹿の子餅

参考 小倉鹿の子餅(小倉野)名優の自叙伝『手前味噌』三代目中村仲蔵(なかむらなかぞう・1809~86)は幕末から明治時代初期にかけて活躍した歌舞伎役者で、門閥の外から身をおこし幹部にまでのぼりつめました。写実的な演技に優れ、役柄は敵役と老け役が多く、最も活躍したのは、晩年期といわれています。 安政2年(1855)より、舞台の合間に楽屋にて書きはじめたものが、自叙伝『手前味噌(てまえみそ)』です。出生、そして10才の初舞台から36年を超える舞台記録を振り返り、晩年まで書き続けました。また、江戸から大坂までよく興行に出ていたため、道中で見聞した出来事や、名物菓子の記述が多いのも興味深いものです。今回は、同書にある幼少期の菓子に関するエピソードについてご紹介します。 菓子の思い出文政2年(1819)秋、仲蔵11才の時※1。とにかく芝居好きでこの日も稽古をする部屋に一番先に入り、隅に座って見ていました。仲蔵を見つけた三代目坂東三津五郎は「ここへ来い」「サア褒美を遣(や)らう」と、茶菓子に出ていた「大坂虎屋の小倉鹿の子餅」(求肥や餡などを芯にして蜜煮した小豆をつけたもの)を懐紙に挟み、ひとつ渡します。呼ばれていない稽古にも顔を出す熱心さに感心した故のことです。仲蔵がお礼を述べ受け取ると、傍にいた、後の二代目中村芝翫※2も「よう本読み(台詞を合わせる稽古)を聞いて居た褒美におれも遣らう」と、もうひとつ。2人は、ふたつともすぐに口に入れろと迫り、仲蔵の口に菓子を押し込みます。大きめな口が特徴で「鰐口(わにぐち)」とよばれていたことからの戯れですが、小倉鹿の子餅は「茶呑茶碗ほどな大きな物」であったため、口の中で「ムグムグ」となってしまいます。ほどなく解放され、落ち着いて味わうのですが、今から見ると少し意地悪に思えます。ただ仲蔵本人は、先輩俳優の愛情を感じていたようで、「誰にでも可愛がられて、家に居るより芝居に居るほうが面白かりし」と述べています。最初はびっくりして何がなんだかわからなかったでしょうが、だんだんと小倉鹿の子餅の美味しさを感じることができたのでしょう。幼い仲蔵の嬉しそうな姿が目に浮かぶようです。 ※1 この時は鶴蔵。その後、慶応元年(1865)58才で三代目中村仲蔵を襲名。※2 この時は鶴助。文政8年(1825)二代目中村芝翫となり、天保7年(1836)四代目中村歌右衛門を襲名。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献三代目中村仲蔵著 郡司正勝校註『手前味噌』青蛙房 1969年赤坂治績著『江戸歌舞伎役者の<食乱>日記』新潮社 2011年

鷹見泉石と嘉定の饅頭・羊羹

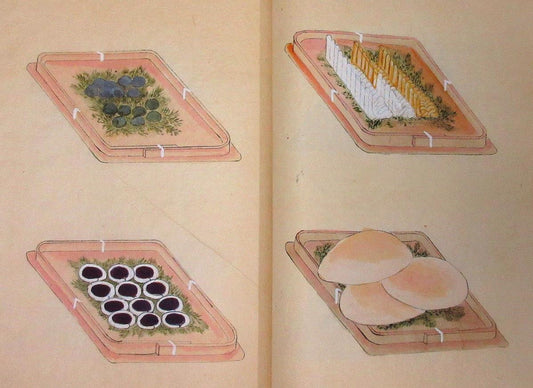

嘉定の菓子 左頁上からきんとん、あこや、右頁が寄水、饅頭。『嘉定私記』より肖像画の白眉、渡辺崋山筆「鷹見泉石像」幕末の開国論に大きな影響を与えた蘭学者、鷹見泉石(たかみせんせき・1785~1858)は、国宝「鷹見泉石像」(東京国立博物館蔵)により、事績以上にその容姿がよく知られているのではないでしょうか。泉石は下総古河藩(茨城県)土井家の家臣で、老中にもなった2人の藩主、利厚・利位(としつら)に仕えて幕政にも関わった、有能な政治家です。蘭学に傾倒したのも、主君の利厚のもとロシア使節レザノフへの対応を担当したことがきっかけでした。 嘉定の菓子の福分け弱冠20歳でロシア使節の対応にあたった泉石は、過去の記録が残されていなかったことで苦労したこともあり、藩の施策や公務の付き合いから、蘭学仲間の集まり、日々の物品のやりとりに至るまで、詳細に日記に書いています。その中には「巻煎餅」「金平糖」「唐饅頭」など多くの菓子の名が見えますが、気になるのは、菓子を食べて厄除招福を願う6月16日の「嘉定(嘉祥)」の記述です。毎年大名・旗本が登城して将軍から菓子を頂戴しますが、泉石は土井家の殿様がもらってきた菓子を、例年福分けとして拝領していたようです。注目したいのは天保14年(1843)と考えられる記事。この年は登城の翌日、17日に「昨日御拝領之御菓子饅頭羊羹餅」がそれぞれに熨斗と桧葉を添えて下賜されたとあります。 老中は特別?江戸幕府の嘉定では、饅頭・羊羹を含む8種類の菓子が用意されますが、1つの折敷に1種類と決まっているので(写真参照)、1人1種類しかもらえません。目当ての菓子がもらえなかったことで、一騒動起きた大名家もあるほどです。では、なぜ土井家では「饅頭羊羹餅」※1と複数の種類をもらえたのでしょうか。実は老中などの役人には、嘉定の儀礼を進行する役目があり、式が済んだ後に菓子をもらうことになっていたようです※2。ここからは想像ですが、江戸時代後期の嘉定は欠席者も多く用意した分が全て配られた訳ではないので、老中などの役人は残った菓子から好きなように選べたのではないでしょうか。大名・旗本をあわせ数百人が菓子を受けとって引き上げていく様を見送ってきたのですから、このくらいの役得はあってもよさそうな気がします。福分けとはいえ、「将軍様」から拝領した饅頭や羊羹はやはり格別だったことでしょう。博識な泉石のことですから、老中を務めた土井家の特別扱いを知っていて、ちょっとした優越感に浸っていたのかもしれません。 ※1 饅頭・羊羹のほか、鶉焼き、きんとん、あこやといった餅菓子を含めた3種類だった可能性もある。※2 「直勤留」(朝尾直弘編『譜代大名井伊家の儀礼』彦根城博物館 2004年所収) ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献古河歴史博物館編『鷹見泉石日記』第1巻~第8巻 吉川弘文館 2001~2004年片桐一男『鷹見泉石-開国を見通した蘭学家老』中央公論新社 2019年 相田文三「江戸幕府嘉定儀礼の「着座」について」『和菓子』25号 2018年

鷹見泉石と嘉定の饅頭・羊羹

嘉定の菓子 左頁上からきんとん、あこや、右頁が寄水、饅頭。『嘉定私記』より肖像画の白眉、渡辺崋山筆「鷹見泉石像」幕末の開国論に大きな影響を与えた蘭学者、鷹見泉石(たかみせんせき・1785~1858)は、国宝「鷹見泉石像」(東京国立博物館蔵)により、事績以上にその容姿がよく知られているのではないでしょうか。泉石は下総古河藩(茨城県)土井家の家臣で、老中にもなった2人の藩主、利厚・利位(としつら)に仕えて幕政にも関わった、有能な政治家です。蘭学に傾倒したのも、主君の利厚のもとロシア使節レザノフへの対応を担当したことがきっかけでした。 嘉定の菓子の福分け弱冠20歳でロシア使節の対応にあたった泉石は、過去の記録が残されていなかったことで苦労したこともあり、藩の施策や公務の付き合いから、蘭学仲間の集まり、日々の物品のやりとりに至るまで、詳細に日記に書いています。その中には「巻煎餅」「金平糖」「唐饅頭」など多くの菓子の名が見えますが、気になるのは、菓子を食べて厄除招福を願う6月16日の「嘉定(嘉祥)」の記述です。毎年大名・旗本が登城して将軍から菓子を頂戴しますが、泉石は土井家の殿様がもらってきた菓子を、例年福分けとして拝領していたようです。注目したいのは天保14年(1843)と考えられる記事。この年は登城の翌日、17日に「昨日御拝領之御菓子饅頭羊羹餅」がそれぞれに熨斗と桧葉を添えて下賜されたとあります。 老中は特別?江戸幕府の嘉定では、饅頭・羊羹を含む8種類の菓子が用意されますが、1つの折敷に1種類と決まっているので(写真参照)、1人1種類しかもらえません。目当ての菓子がもらえなかったことで、一騒動起きた大名家もあるほどです。では、なぜ土井家では「饅頭羊羹餅」※1と複数の種類をもらえたのでしょうか。実は老中などの役人には、嘉定の儀礼を進行する役目があり、式が済んだ後に菓子をもらうことになっていたようです※2。ここからは想像ですが、江戸時代後期の嘉定は欠席者も多く用意した分が全て配られた訳ではないので、老中などの役人は残った菓子から好きなように選べたのではないでしょうか。大名・旗本をあわせ数百人が菓子を受けとって引き上げていく様を見送ってきたのですから、このくらいの役得はあってもよさそうな気がします。福分けとはいえ、「将軍様」から拝領した饅頭や羊羹はやはり格別だったことでしょう。博識な泉石のことですから、老中を務めた土井家の特別扱いを知っていて、ちょっとした優越感に浸っていたのかもしれません。 ※1 饅頭・羊羹のほか、鶉焼き、きんとん、あこやといった餅菓子を含めた3種類だった可能性もある。※2 「直勤留」(朝尾直弘編『譜代大名井伊家の儀礼』彦根城博物館 2004年所収) ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献古河歴史博物館編『鷹見泉石日記』第1巻~第8巻 吉川弘文館 2001~2004年片桐一男『鷹見泉石-開国を見通した蘭学家老』中央公論新社 2019年 相田文三「江戸幕府嘉定儀礼の「着座」について」『和菓子』25号 2018年

直木三十五と八艘飛びの菓子

新粉細工(上)とただ新粉(下) 川崎巨泉『おもちや千種. 第2集』より(国立国会図書館蔵)人気の大衆文学作家大正~昭和前期の小説家、直木三十五(なおきさんじゅうご・1891~1934)。晩年にあたる昭和5年(1930)、幕末の薩摩藩で起こったお由羅騒動(おゆらそうどう)を題材にした『南国太平記』を発表し、一躍人気作家となりました。遅咲きながら、歴史小説を中心に現代小説、未来小説など幅広いジャンルを手掛け、大衆文学の隆盛に貢献した人物といえます。彼の死後、友人である菊池寛は、その功績をたたえ直木三十五賞を制定しており、優れた大衆文学作品に与えられる権威ある賞として現在まで続いています。 義経の八艘飛び?年齢にあわせてペンネームを三十一、三十二と変えていき、三十五で打ち止めにしたというユニークな逸話や、豪快な金遣いによる借金苦、女性問題など、破天荒さが知られる直木ですが、自叙伝「死までを語る」では、幼少期の可愛らしい思い出が語られています。 私の大衆文学智識というものは、相当に古くから、その淵源をもっている。これを裏書するもう一つの事実は、東京の新粉細工(しんこざいく)、大阪団子細工、あれの細工しないで、板へ並べただけのものが、――今も、何んというか知らぬが――欲しくて仕方がないが、名がわからない。いろいろと考えて「義経の八艘飛(はっそうと)びおくれ」 と、団子屋に云った。「八艘飛びあれへん」と、素気なく云われて、幼稚園で、友達の中へも入れぬ臆病な私が、大道の真中で、何んなに立ちすくんだか、それから、暫(しばら)く、団子は買わなかった。 新粉細工(団子細工)とは、着色した新粉(米の粉)生地をさまざまな形に作るものです。東京と大阪両方の呼び方を挙げているのは、大阪に生まれ、二十歳で上京、以降も関東大震災で大阪に戻ったり、再上京したり……といった直木の経歴も関係していることでしょう。幼い直木が欲しかったのは、その新粉細工の生地を片木板に並べたものです。同時代の岸田劉生の日記や正岡容の随筆にも見られ、「ただ新粉(ただしんこ)」と呼ばれたことがわかります。子どもたちはこれで、粘土のように好きな形を作って遊びました。さて、名前を知らないなか、なんとか捻り出したのが、「義経の八艘飛び」でした。壇ノ浦の合戦で、源義経(みなもとのよしつね)が敵方の武将・平教経(たいらののりつね)に追い詰められた際、重い甲冑のまま船から船へと八艘も飛び移ったとされる伝説です。木の板に間隔をあけて並べられた色とりどりの新粉生地から、海に浮かぶ船を連想したのでしょうか。知恵を絞ってただ新粉を表現しようとする姿に微笑ましさを覚えると同時に、幼くして備わっていた古典の知識に感心させられるエピソードです。 ただ新粉 『いろは引江戸と東京風俗野史』より※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献「死までを語る」青空文庫より

直木三十五と八艘飛びの菓子

新粉細工(上)とただ新粉(下) 川崎巨泉『おもちや千種. 第2集』より(国立国会図書館蔵)人気の大衆文学作家大正~昭和前期の小説家、直木三十五(なおきさんじゅうご・1891~1934)。晩年にあたる昭和5年(1930)、幕末の薩摩藩で起こったお由羅騒動(おゆらそうどう)を題材にした『南国太平記』を発表し、一躍人気作家となりました。遅咲きながら、歴史小説を中心に現代小説、未来小説など幅広いジャンルを手掛け、大衆文学の隆盛に貢献した人物といえます。彼の死後、友人である菊池寛は、その功績をたたえ直木三十五賞を制定しており、優れた大衆文学作品に与えられる権威ある賞として現在まで続いています。 義経の八艘飛び?年齢にあわせてペンネームを三十一、三十二と変えていき、三十五で打ち止めにしたというユニークな逸話や、豪快な金遣いによる借金苦、女性問題など、破天荒さが知られる直木ですが、自叙伝「死までを語る」では、幼少期の可愛らしい思い出が語られています。 私の大衆文学智識というものは、相当に古くから、その淵源をもっている。これを裏書するもう一つの事実は、東京の新粉細工(しんこざいく)、大阪団子細工、あれの細工しないで、板へ並べただけのものが、――今も、何んというか知らぬが――欲しくて仕方がないが、名がわからない。いろいろと考えて「義経の八艘飛(はっそうと)びおくれ」 と、団子屋に云った。「八艘飛びあれへん」と、素気なく云われて、幼稚園で、友達の中へも入れぬ臆病な私が、大道の真中で、何んなに立ちすくんだか、それから、暫(しばら)く、団子は買わなかった。 新粉細工(団子細工)とは、着色した新粉(米の粉)生地をさまざまな形に作るものです。東京と大阪両方の呼び方を挙げているのは、大阪に生まれ、二十歳で上京、以降も関東大震災で大阪に戻ったり、再上京したり……といった直木の経歴も関係していることでしょう。幼い直木が欲しかったのは、その新粉細工の生地を片木板に並べたものです。同時代の岸田劉生の日記や正岡容の随筆にも見られ、「ただ新粉(ただしんこ)」と呼ばれたことがわかります。子どもたちはこれで、粘土のように好きな形を作って遊びました。さて、名前を知らないなか、なんとか捻り出したのが、「義経の八艘飛び」でした。壇ノ浦の合戦で、源義経(みなもとのよしつね)が敵方の武将・平教経(たいらののりつね)に追い詰められた際、重い甲冑のまま船から船へと八艘も飛び移ったとされる伝説です。木の板に間隔をあけて並べられた色とりどりの新粉生地から、海に浮かぶ船を連想したのでしょうか。知恵を絞ってただ新粉を表現しようとする姿に微笑ましさを覚えると同時に、幼くして備わっていた古典の知識に感心させられるエピソードです。 ただ新粉 『いろは引江戸と東京風俗野史』より※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献「死までを語る」青空文庫より

穂積歌子と雛菓子

「御雛祭用御菓子見本」虎屋黒川光景謹製(明治時代後期) ※1渋沢栄一の長女歌子穂積歌子(ほづみうたこ・1863~1932)は、渋沢栄一・千代の長女として生まれます。のちに法曹界の重鎮となる穂積陳重(のぶしげ)と結婚し、四男三女をもうけ、神楽坂に近い牛込払方町(現在の東京都新宿区払方町)に住みました。歌子は歌人として知られていましたが、彼女が結婚後、亡くなるまで綴った『穂積歌子日記』は、当時の世相を知る貴重な資料と言えるでしょう。雛祭に関しては、雛の宴だけでなく、散歩がてら神楽坂で、気に入った雛道具を買い増す様子なども描かれています。今回は明治40年(1907)の記述を中心に取り上げます。 虎屋より雛菓子持参す3月1日の項には「午後虎屋より先日あつらへたる雛菓子持参す。孝子へ二品与ふ。使にて阪谷(さかたに)へ箱詰二、香台一、羊羹台一、通箱籠等六品。原町穂積へハ箱詰二、籠入一つを持たせ贈る。」とあり、歌子が家族に虎屋の雛菓子を贈ったことがわかります。当時お客様用に作成した「御雛祭用御菓子見本」から、菓子の内容を想像することができます。雛段に飾れるような小ぶりなもので、現在も一部は販売しています。日記にある「孝子」とは長女。前年に渋沢栄一の妹ていの長男渋沢元治と結婚し、実家から徒歩約20分の市谷仲之町(現在の新宿区市谷仲之町)に住んでいました。「阪谷」とは実妹の琴子。当時大蔵大臣を務めていた阪谷芳郎の妻です。「原町穂積」は阪谷と同じ小石川原町(現在の文京区白山)に住む義弟、法学者の穂積八束(やつか)のことでしょう。八束は以前、穂積家の雛の宴で白酒に酔ったことが日記にありました。 色鮮やかな羊羹類を詰めた通箱 竹皮包羊羹を盛った長台(現在、雛台として販売)。 雛の宴3日、午後8時頃、次女光子、三女晴子が主人となって、雛の宴が始まります。白酒、すしを用意したほか、光子はさらに自身の小遣いから買い求めた餅菓子を「一同」にもてなすとあります。すしは、以前の記述に「五目ずし」とあるので、手作りの同じ物であろうと思います。また餅菓子とは、恐らく邪気を払う蓬の草餅でしょう。明治期の雛の宴では、白酒、菱餅、草餅、豆炒(炒り豆)が定番だったようです。家族をはじめ、使用人、書生を含む「一同」が楽しんだのではないかと想像します。三男貞三、四男真六郎は、当時仙台の学校に在籍中で、その場にはおらず、光子が葉書に菱餅と菱台を描き、家族が署名し、歌子が次の歌を添えて二人宛に投函します。 菱形の もちひにばかり 角見えて 円居(まどゐ)たのしき 雛祭りかな 雛の宴の団らんを共有したいと想う歌子の気持ちや家族の絆を感じさせます。 ※1 根津美術館刊 特別展図録『虎屋のおひなさま』(2020)には、該当の画像、及び同時期の雛菓子を描いた見本帳の一部が掲載されている。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献企画展『渋沢家の雛祭り』展示図録 渋沢資料館 2009年企画展『法学者・穂積陳重と妻・歌子の物語』展示図録 渋沢資料館 2011年デジタル版『渋沢栄一伝記資料』渋沢栄一記念財団特別展図録『虎屋のおひなさま』根津美術館 2020年若月紫蘭『東京年中行事』上 春陽堂 1911年

穂積歌子と雛菓子

「御雛祭用御菓子見本」虎屋黒川光景謹製(明治時代後期) ※1渋沢栄一の長女歌子穂積歌子(ほづみうたこ・1863~1932)は、渋沢栄一・千代の長女として生まれます。のちに法曹界の重鎮となる穂積陳重(のぶしげ)と結婚し、四男三女をもうけ、神楽坂に近い牛込払方町(現在の東京都新宿区払方町)に住みました。歌子は歌人として知られていましたが、彼女が結婚後、亡くなるまで綴った『穂積歌子日記』は、当時の世相を知る貴重な資料と言えるでしょう。雛祭に関しては、雛の宴だけでなく、散歩がてら神楽坂で、気に入った雛道具を買い増す様子なども描かれています。今回は明治40年(1907)の記述を中心に取り上げます。 虎屋より雛菓子持参す3月1日の項には「午後虎屋より先日あつらへたる雛菓子持参す。孝子へ二品与ふ。使にて阪谷(さかたに)へ箱詰二、香台一、羊羹台一、通箱籠等六品。原町穂積へハ箱詰二、籠入一つを持たせ贈る。」とあり、歌子が家族に虎屋の雛菓子を贈ったことがわかります。当時お客様用に作成した「御雛祭用御菓子見本」から、菓子の内容を想像することができます。雛段に飾れるような小ぶりなもので、現在も一部は販売しています。日記にある「孝子」とは長女。前年に渋沢栄一の妹ていの長男渋沢元治と結婚し、実家から徒歩約20分の市谷仲之町(現在の新宿区市谷仲之町)に住んでいました。「阪谷」とは実妹の琴子。当時大蔵大臣を務めていた阪谷芳郎の妻です。「原町穂積」は阪谷と同じ小石川原町(現在の文京区白山)に住む義弟、法学者の穂積八束(やつか)のことでしょう。八束は以前、穂積家の雛の宴で白酒に酔ったことが日記にありました。 色鮮やかな羊羹類を詰めた通箱 竹皮包羊羹を盛った長台(現在、雛台として販売)。 雛の宴3日、午後8時頃、次女光子、三女晴子が主人となって、雛の宴が始まります。白酒、すしを用意したほか、光子はさらに自身の小遣いから買い求めた餅菓子を「一同」にもてなすとあります。すしは、以前の記述に「五目ずし」とあるので、手作りの同じ物であろうと思います。また餅菓子とは、恐らく邪気を払う蓬の草餅でしょう。明治期の雛の宴では、白酒、菱餅、草餅、豆炒(炒り豆)が定番だったようです。家族をはじめ、使用人、書生を含む「一同」が楽しんだのではないかと想像します。三男貞三、四男真六郎は、当時仙台の学校に在籍中で、その場にはおらず、光子が葉書に菱餅と菱台を描き、家族が署名し、歌子が次の歌を添えて二人宛に投函します。 菱形の もちひにばかり 角見えて 円居(まどゐ)たのしき 雛祭りかな 雛の宴の団らんを共有したいと想う歌子の気持ちや家族の絆を感じさせます。 ※1 根津美術館刊 特別展図録『虎屋のおひなさま』(2020)には、該当の画像、及び同時期の雛菓子を描いた見本帳の一部が掲載されている。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献企画展『渋沢家の雛祭り』展示図録 渋沢資料館 2009年企画展『法学者・穂積陳重と妻・歌子の物語』展示図録 渋沢資料館 2011年デジタル版『渋沢栄一伝記資料』渋沢栄一記念財団特別展図録『虎屋のおひなさま』根津美術館 2020年若月紫蘭『東京年中行事』上 春陽堂 1911年

小西大東と菓子のデザイン

『勅題干支新年菓帖 巻十三』(1913)より 寅年向けの菓子図案が描かれている。 虎以外にも、虎皮、虎耳草(こじそう)などの意匠も見える。 多芸多才な学者小西大東(おにしだいとう(もとはる)・1869頃~1944)は、京都生まれの歌学者、有職故実の研究者です。硬派な学者としての顔のほか、着物や扇子の図案を考案し、自ら広告デザインまで行うなど、京都ブランドの総合プロデューサーとしても活躍していたことが、近年、明らかになり、その存在に注目が集まっています。 勅題・干支菓子への情熱明治時代後半~戦前にかけては、菓子の世界にも深く関わりました。なかでも、明治34年(1901)に創刊した菓子店向けの図案集『勅題干支新年菓帖』の出版には、30代半ばから晩年に至るまで、40年近くも携わりました。この図案集は、翌年の宮中歌会始の勅題(現在の「お題」)と干支にちなむ菓子の意匠を掲載したもの。小西は図案と菓銘の考案、解説の執筆を一手に引き受けており、かなりの情熱を傾けて作業にあたっていたことがうかがえます。雑誌の挿絵を描いたり、菓子店の包装紙やしおりを手掛けたりするなど、絵が得意だった小西は、当初は図案も担当していましたが、途中から、日本画家の辻井盛久が加わり、命銘に専念するようになったそうです。当時、勅題が発表されるのは前年の11月頃。年明けに売る菓子の図案集ですから、一日も早く刊行する必要があり、毎年、勅題発表後から大急ぎで作業が進められました。明治37年版のあとがきによれば、発表から7日目には刊行すると言われ、2日間で図案を仕上げたそうです。さらに、昭和2年(1927)版には「御題発表後三十時間内に本帖を発行」するため、30以上の菓子について、辻井が図案を考え、小西が命銘し、清書して印刷にまわすまでに3時間かからなかったとあるので驚きます。こうしたなかでの菓銘の考案は、熟考する時間もなく、「見るからに名命(なづ)け、名命(なづ)くるからに説明を書(か)い流す(中略)一夜漬の考証」(大正10年版)と謙遜していますが、漢詩の一説や中国の故事を踏まえた格調高いものが多く、その教養のほどをうかがわせます。花鳥風月を題材にした意匠、菓銘をもつ菓子は、古典の世界に親しむ歌学者にとって、愛すべき存在だったのでしょう。大正4年(1915)版で、京菓子は「心目舌の三者を楽ましめ、高尚優美、一種の工芸的食料」であると讃えています。 伏陰(ふくいん) 大正11年 の勅題「旭光照波」にちなむ。 日が昇る際には「清風起こつて群陰伏す」との中国の古典の一節から命銘した、と解説に記している。 現在も、新年には華やかなお題の菓子、干支の菓子が各店の店頭を彩ります。100年以上たった今も、こうした風雅な趣向が受け継がれていることを、小西もうれしく思っていることでしょう。 ※とらやの干支関連菓子はこちら。 ※『勅題干支新年菓帖』について、全国銘産菓子工業協同組合発行の『あじわい』誌(季刊)でもご紹介しております。あわせてご覧いただければ幸いです。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献松田万智子「小西大東 ―忘れられた近代京都の文化人―」(『資料館紀要(28)』 京都府立総合資料館 2000年) *国立国会図書館デジタルライブラリーにて、一部の年代の『勅題干支新年菓帖』を閲覧可能。*虎屋文庫所蔵の『勅題干支新年菓帖』についてはこちら。

小西大東と菓子のデザイン

『勅題干支新年菓帖 巻十三』(1913)より 寅年向けの菓子図案が描かれている。 虎以外にも、虎皮、虎耳草(こじそう)などの意匠も見える。 多芸多才な学者小西大東(おにしだいとう(もとはる)・1869頃~1944)は、京都生まれの歌学者、有職故実の研究者です。硬派な学者としての顔のほか、着物や扇子の図案を考案し、自ら広告デザインまで行うなど、京都ブランドの総合プロデューサーとしても活躍していたことが、近年、明らかになり、その存在に注目が集まっています。 勅題・干支菓子への情熱明治時代後半~戦前にかけては、菓子の世界にも深く関わりました。なかでも、明治34年(1901)に創刊した菓子店向けの図案集『勅題干支新年菓帖』の出版には、30代半ばから晩年に至るまで、40年近くも携わりました。この図案集は、翌年の宮中歌会始の勅題(現在の「お題」)と干支にちなむ菓子の意匠を掲載したもの。小西は図案と菓銘の考案、解説の執筆を一手に引き受けており、かなりの情熱を傾けて作業にあたっていたことがうかがえます。雑誌の挿絵を描いたり、菓子店の包装紙やしおりを手掛けたりするなど、絵が得意だった小西は、当初は図案も担当していましたが、途中から、日本画家の辻井盛久が加わり、命銘に専念するようになったそうです。当時、勅題が発表されるのは前年の11月頃。年明けに売る菓子の図案集ですから、一日も早く刊行する必要があり、毎年、勅題発表後から大急ぎで作業が進められました。明治37年版のあとがきによれば、発表から7日目には刊行すると言われ、2日間で図案を仕上げたそうです。さらに、昭和2年(1927)版には「御題発表後三十時間内に本帖を発行」するため、30以上の菓子について、辻井が図案を考え、小西が命銘し、清書して印刷にまわすまでに3時間かからなかったとあるので驚きます。こうしたなかでの菓銘の考案は、熟考する時間もなく、「見るからに名命(なづ)け、名命(なづ)くるからに説明を書(か)い流す(中略)一夜漬の考証」(大正10年版)と謙遜していますが、漢詩の一説や中国の故事を踏まえた格調高いものが多く、その教養のほどをうかがわせます。花鳥風月を題材にした意匠、菓銘をもつ菓子は、古典の世界に親しむ歌学者にとって、愛すべき存在だったのでしょう。大正4年(1915)版で、京菓子は「心目舌の三者を楽ましめ、高尚優美、一種の工芸的食料」であると讃えています。 伏陰(ふくいん) 大正11年 の勅題「旭光照波」にちなむ。 日が昇る際には「清風起こつて群陰伏す」との中国の古典の一節から命銘した、と解説に記している。 現在も、新年には華やかなお題の菓子、干支の菓子が各店の店頭を彩ります。100年以上たった今も、こうした風雅な趣向が受け継がれていることを、小西もうれしく思っていることでしょう。 ※とらやの干支関連菓子はこちら。 ※『勅題干支新年菓帖』について、全国銘産菓子工業協同組合発行の『あじわい』誌(季刊)でもご紹介しております。あわせてご覧いただければ幸いです。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日) 参考文献松田万智子「小西大東 ―忘れられた近代京都の文化人―」(『資料館紀要(28)』 京都府立総合資料館 2000年) *国立国会図書館デジタルライブラリーにて、一部の年代の『勅題干支新年菓帖』を閲覧可能。*虎屋文庫所蔵の『勅題干支新年菓帖』についてはこちら。