虎屋文庫:歴史上の人物と和菓子

篠田鉱造と釜鳴団子

実話主義の記者作家 篠田鉱造(しのだこうぞう・1872~1965)は、報知新聞に記者として勤めるかたわら、幕末~明治の古老の聞書きを集めて連載を執筆し、『幕末百話』(1905)、『明治百話』(1931)、『幕末明治女百話』(1932)などにまとめました。内容は政治家の家庭の話や移り行く町の様子、食べ物に芸能関係と多岐にわたり、どれも臨場感があります。「話はナマの話に限るといふ事」という「実話主義」を掲げ、薄給の記者時代にも高額な謝礼を払って古老の話を聞き込んだそう。話者の名や日時が記されていないことも多いのですが、名もなき市井の人々の「ナマ」の声を伝えている点で、貴重な史料を残したと言えるでしょう。 赤坂名物の釜鳴団子 数ある証言の中には、鉱造自身が青春時代を過ごした赤坂界隈の様子を語ったものもあります。松江藩に仕えた武士だった祖父が、維新後は赤坂で質屋を営んでいたため、鉱造は13歳から23歳まで「赤坂田町六丁目」(現在の溜池山王駅付近)に住んでいたのです。 明治15~23年(1882~90)頃のことで、その当時、家の筋向いにあった「名代の団子屋」が「釜鳴屋」です。毎朝店の釜が鳴るためこの名がついたのだそうで、名物は焼き団子。店頭に縁台を置き、その横で、火鉢に長い鉄灸(鉄の棒)を渡し、うなぎのかば焼のように団扇で叩きながら焼いていたと言います。鉱造によれば、主人は「ひよろ長い人」で(元力士だったとも)、おかみさんは「瘦せこけた女」だったとか。 団子は男性の親指より大きい五つ刺しで、他に「あん(餡)だんご」「みつ(蜜)だんご」もありました。店先で食べるのが定番で、「ソノ焼立てを、頬張りながら、大きな湯呑で、お茶を飲んで休んで行く人が多いのです」と、鉱造は当時の様子を振り返っています。 「実話」の力 実際、本当に評判の店だったようで、『明治百話』の続編『明治開化奇談』(1943)にも、光野京子という鉱造と同世代の女性の聞書きに「繁昌の店」として登場します。 「お醤油へつけて、炭火へかざして焼く、アノかんばしい匂ひツたら、喰べずにはゐられない、おいしさうな匂ひでした」とは団子の思い出を反芻する一節。小気味よい語り口のせいもあるかもしれませんが、香ばしい醤油の匂いが今にも漂ってきそうです。 採録当時から150年近く経ってこれだけ臨場感があるのは「実話」ならでは。聞書きの類には史料としての正確さに疑問符が付くこともありますが、こと菓子のような食べ物の味わいに関しては、「話はナマの話に限る」という鉱造の主張に、全面的に同意したくなります。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 河野桐谷編『漫談 江戸は過ぎる』 万里閣書房 1929年 山崎扇城『新聞人史』第1篇(東京) 新聞時報社 1929年 篠田鉱造『明治百話』 四条書房 1931年 篠田鉱造『明治開化奇談』 明正堂 1943年

篠田鉱造と釜鳴団子

実話主義の記者作家 篠田鉱造(しのだこうぞう・1872~1965)は、報知新聞に記者として勤めるかたわら、幕末~明治の古老の聞書きを集めて連載を執筆し、『幕末百話』(1905)、『明治百話』(1931)、『幕末明治女百話』(1932)などにまとめました。内容は政治家の家庭の話や移り行く町の様子、食べ物に芸能関係と多岐にわたり、どれも臨場感があります。「話はナマの話に限るといふ事」という「実話主義」を掲げ、薄給の記者時代にも高額な謝礼を払って古老の話を聞き込んだそう。話者の名や日時が記されていないことも多いのですが、名もなき市井の人々の「ナマ」の声を伝えている点で、貴重な史料を残したと言えるでしょう。 赤坂名物の釜鳴団子 数ある証言の中には、鉱造自身が青春時代を過ごした赤坂界隈の様子を語ったものもあります。松江藩に仕えた武士だった祖父が、維新後は赤坂で質屋を営んでいたため、鉱造は13歳から23歳まで「赤坂田町六丁目」(現在の溜池山王駅付近)に住んでいたのです。 明治15~23年(1882~90)頃のことで、その当時、家の筋向いにあった「名代の団子屋」が「釜鳴屋」です。毎朝店の釜が鳴るためこの名がついたのだそうで、名物は焼き団子。店頭に縁台を置き、その横で、火鉢に長い鉄灸(鉄の棒)を渡し、うなぎのかば焼のように団扇で叩きながら焼いていたと言います。鉱造によれば、主人は「ひよろ長い人」で(元力士だったとも)、おかみさんは「瘦せこけた女」だったとか。 団子は男性の親指より大きい五つ刺しで、他に「あん(餡)だんご」「みつ(蜜)だんご」もありました。店先で食べるのが定番で、「ソノ焼立てを、頬張りながら、大きな湯呑で、お茶を飲んで休んで行く人が多いのです」と、鉱造は当時の様子を振り返っています。 「実話」の力 実際、本当に評判の店だったようで、『明治百話』の続編『明治開化奇談』(1943)にも、光野京子という鉱造と同世代の女性の聞書きに「繁昌の店」として登場します。 「お醤油へつけて、炭火へかざして焼く、アノかんばしい匂ひツたら、喰べずにはゐられない、おいしさうな匂ひでした」とは団子の思い出を反芻する一節。小気味よい語り口のせいもあるかもしれませんが、香ばしい醤油の匂いが今にも漂ってきそうです。 採録当時から150年近く経ってこれだけ臨場感があるのは「実話」ならでは。聞書きの類には史料としての正確さに疑問符が付くこともありますが、こと菓子のような食べ物の味わいに関しては、「話はナマの話に限る」という鉱造の主張に、全面的に同意したくなります。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 河野桐谷編『漫談 江戸は過ぎる』 万里閣書房 1929年 山崎扇城『新聞人史』第1篇(東京) 新聞時報社 1929年 篠田鉱造『明治百話』 四条書房 1931年 篠田鉱造『明治開化奇談』 明正堂 1943年

田山花袋と羊羹

親友との出会い 田山花袋(たやまかたい・1871~1930)は現在の群馬県館林市に生まれ、明治時代後期に活躍した小説家です。中年作家の恋を描いた代表作『蒲団』(1908)は、私小説の先駆けといわれます。明治19年(1886)に一家で上京。文学の世界にあこがれ、尾崎紅葉に師事しながら執筆活動を開始しました。明治29年、すでに文壇で名をあげつつあった同い年の国木田独歩(くにきだどっぽ・1871~1908)のもとを訪れた花袋はすっかり意気投合し、生涯にわたる親交がはじまるのでした。 隠遁生活での楽しみ 出会いの翌年、26歳の春、2人は連れ立って日光へでかけます。そして4月20日から6月2日まで照尊院(しょうそんいん)というお寺に仮住まいすることに。花袋も独歩も「貧しい不自由な山寺の生活」を、「有り余る贅沢な生活も面白いが、何もない生活も面白い」と前向きにとらえ、「倹約に倹約して」過ごしてみることにしました。朝昼の食事は白米と味噌汁。1銭の豆腐を買って、晩のおかず兼酒肴にするという質素な生活ですが、花袋の残した出費の記録(2人分をまとめて記載)を見てみると、なんと「羊羹」が7回もでてきます。値段は12銭前後で、1銭の豆腐で暮らす身には、ちょっとした贅沢品です。今も日光は羊羹が名物として知られていますが、到着早々、4/21、22、23、25、26と立て続けに購入しているのは、よほどおいしい店を見つけたのかもしれません。滞在中、2人は都会の喧騒から離れ、恋や人生、小説のことなど「そのころの青年にふさわしいセンチメンタルなことばかり」を昼に夜に語り合いました。お金はなくても、時間という財産をふんだんにもっている若者の特権。その傍らには、いつも羊羹が置かれていたのでしょうか。 羊羹と思いきや…… さて、花袋と羊羹と言えば、こんなエピソードも。独歩が経営していた出版社の2階での、ある日のこと。卓上にあった黒い長方形のものを羊羹だと思い、勢い込んで齧ったら、なんとそれはマッチ箱! 花袋のそそっかしさと、羊羹好きがうかがえる逸話ですが、その場に居合わせた作家の前田晁(まえだあきら)によると、実は、これは独歩が仕掛けたいたずらだったとのこと。花袋が離席中に空の菓子鉢にマッチ箱を入れ、近眼の花袋が見間違えるよう、わざと部屋の明かりを暗くしておいたのだそうです。当時、独歩の会社は資金難のため倒産が決まり、事後の相談のため、仲間が集まっていました。「ペッペッと口を拭つてマッチを抛(ほう)り出」すさまを見て、一同は大笑いしたとあり、花袋はわざとオーバーなリアクションをして場を和ませようとしたのかもしれません。その後まもなく独歩は病気で亡くなりました。花袋は羊羹を見るたびに、若くして世を去った無二の親友を、そして、共に過ごした日々をなつかしく思い出したのではないでしょうか。 ※このエピソードは、独歩の妻の国木田治子の小説「破産」のなかにも登場する。作中では、独歩は主人公の「岡村」、花袋は岡村の友人の「吉野文士」と名前を変えてある。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 「日光時代」『近代文学鑑賞講座』第7巻 角川書店 1963年「KとT」『東京の三十年』 岩波書店 1981年小杉未醒・吉江孤雁「独歩社時代」『翻刻 趣味 拡大号 文豪国木田独歩』 信濃房 1979年『明治大正の文学人』前田晁 砂子屋書房 1942年

田山花袋と羊羹

親友との出会い 田山花袋(たやまかたい・1871~1930)は現在の群馬県館林市に生まれ、明治時代後期に活躍した小説家です。中年作家の恋を描いた代表作『蒲団』(1908)は、私小説の先駆けといわれます。明治19年(1886)に一家で上京。文学の世界にあこがれ、尾崎紅葉に師事しながら執筆活動を開始しました。明治29年、すでに文壇で名をあげつつあった同い年の国木田独歩(くにきだどっぽ・1871~1908)のもとを訪れた花袋はすっかり意気投合し、生涯にわたる親交がはじまるのでした。 隠遁生活での楽しみ 出会いの翌年、26歳の春、2人は連れ立って日光へでかけます。そして4月20日から6月2日まで照尊院(しょうそんいん)というお寺に仮住まいすることに。花袋も独歩も「貧しい不自由な山寺の生活」を、「有り余る贅沢な生活も面白いが、何もない生活も面白い」と前向きにとらえ、「倹約に倹約して」過ごしてみることにしました。朝昼の食事は白米と味噌汁。1銭の豆腐を買って、晩のおかず兼酒肴にするという質素な生活ですが、花袋の残した出費の記録(2人分をまとめて記載)を見てみると、なんと「羊羹」が7回もでてきます。値段は12銭前後で、1銭の豆腐で暮らす身には、ちょっとした贅沢品です。今も日光は羊羹が名物として知られていますが、到着早々、4/21、22、23、25、26と立て続けに購入しているのは、よほどおいしい店を見つけたのかもしれません。滞在中、2人は都会の喧騒から離れ、恋や人生、小説のことなど「そのころの青年にふさわしいセンチメンタルなことばかり」を昼に夜に語り合いました。お金はなくても、時間という財産をふんだんにもっている若者の特権。その傍らには、いつも羊羹が置かれていたのでしょうか。 羊羹と思いきや…… さて、花袋と羊羹と言えば、こんなエピソードも。独歩が経営していた出版社の2階での、ある日のこと。卓上にあった黒い長方形のものを羊羹だと思い、勢い込んで齧ったら、なんとそれはマッチ箱! 花袋のそそっかしさと、羊羹好きがうかがえる逸話ですが、その場に居合わせた作家の前田晁(まえだあきら)によると、実は、これは独歩が仕掛けたいたずらだったとのこと。花袋が離席中に空の菓子鉢にマッチ箱を入れ、近眼の花袋が見間違えるよう、わざと部屋の明かりを暗くしておいたのだそうです。当時、独歩の会社は資金難のため倒産が決まり、事後の相談のため、仲間が集まっていました。「ペッペッと口を拭つてマッチを抛(ほう)り出」すさまを見て、一同は大笑いしたとあり、花袋はわざとオーバーなリアクションをして場を和ませようとしたのかもしれません。その後まもなく独歩は病気で亡くなりました。花袋は羊羹を見るたびに、若くして世を去った無二の親友を、そして、共に過ごした日々をなつかしく思い出したのではないでしょうか。 ※このエピソードは、独歩の妻の国木田治子の小説「破産」のなかにも登場する。作中では、独歩は主人公の「岡村」、花袋は岡村の友人の「吉野文士」と名前を変えてある。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 「日光時代」『近代文学鑑賞講座』第7巻 角川書店 1963年「KとT」『東京の三十年』 岩波書店 1981年小杉未醒・吉江孤雁「独歩社時代」『翻刻 趣味 拡大号 文豪国木田独歩』 信濃房 1979年『明治大正の文学人』前田晁 砂子屋書房 1942年

斎藤茂吉と菓子

参考 とらやの最中 はじめての最中に感動 斎藤茂吉(さいとうもきち・1882~1953)は、日本を代表する近代短歌の歌人です。20代の頃から「アララギ」の中心歌人となり、歌集『赤光(しゃっこう)』や『あらたま』などが高い評価を受ける一方で、本業では精神科医をつとめました。山形県の農家に生まれましたが、開業医を営む親戚のもとで医学を学ぶため、14歳の時に上京しています。当時の回想によれば、上京途中に泊まった仙台の旅館ではじめて最中を食べたといい、寄宿先の浅草の医院に着いてからも「最中といふ菓子も毎日のやうに食ふことが出来る」と満足そうに書いています。さらに、はじめて玉子とじという蕎麦を食べた感想でも「仙台の旅舎で最中といふ菓子を食べて感動したごとく」と引き合いに出しているので、最中から受けた衝撃は相当だったようです。 「殿中」の謎 さて、最中以外にも、菓子をめぐるエピソードがあります。同じアララギ派の兄弟子といえる長塚節(ながつかたかし)没後、故人の全集の編集にあたったときのこと。書簡の校正作業を進めるなか、「家でい(炒)らせて置いた金米糖が棚の上にあるから序(ついで)の折に三四合ばかり送れ」とあり、「金平糖」を炒るがどうにも腑に落ちません。調べたところ、なんと「米糠」(こめぬか)の誤植※1と発覚。転載元の時点で「金」の字が紛れ込んだのが原因で、難渋した旨を漏らしています。また、「殿中一折ありがたく」の「殿中」が何かわからず、岡麓(おかふもと・アララギ派の歌人)に教えを仰いだことも。返事は、「よしはら殿中は、水戸でのお菓子、五家宝※2ごぞんじかえ、よく似てゐると」というもので、つまり、菓子の「吉原殿中」を一箱もらい、そのお礼に出した書簡だったのです。茂吉は、「かういふ面白いこともある。全集発行は実に難儀な大事業であるが、たまたま斯(かか)る清涼剤を得て息づくのである」と回想しています。「吉原殿中」は現在も水戸銘菓として知られる、あられを糖蜜で固めて棒状にし、きな粉をまぶした菓子です。水戸藩九代藩主・徳川斉昭(1800~60)が、菓子を考案した奥女中・吉原の名をとって名前をつけたともいわれます。茨城県出身の長塚節にとっては身近だったのでしょう。茂吉はといえば、食べ物の歌や絵を多く残し、食にこだわりを持っていましたが、さすがに「殿中」が菓子とは思いもよらなかった様子。特徴ある名前を愉快に思ったのか、こちらは「面白いこと」として印象に残ったようです。「金米糖」に悩み、「吉原殿中」で息抜きし、と菓子に振り回される茂吉の様子が浮かび、なんだかクスッとしてしまいます。 ※1 米糠は、保存や料理のため、炒って水分を飛ばして使われることがある。※2 埼玉銘菓。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 『斎藤茂吉全集』第9巻 岩波書店 1953年『斎藤茂吉全集』第42巻 岩波書店 1955年

斎藤茂吉と菓子

参考 とらやの最中 はじめての最中に感動 斎藤茂吉(さいとうもきち・1882~1953)は、日本を代表する近代短歌の歌人です。20代の頃から「アララギ」の中心歌人となり、歌集『赤光(しゃっこう)』や『あらたま』などが高い評価を受ける一方で、本業では精神科医をつとめました。山形県の農家に生まれましたが、開業医を営む親戚のもとで医学を学ぶため、14歳の時に上京しています。当時の回想によれば、上京途中に泊まった仙台の旅館ではじめて最中を食べたといい、寄宿先の浅草の医院に着いてからも「最中といふ菓子も毎日のやうに食ふことが出来る」と満足そうに書いています。さらに、はじめて玉子とじという蕎麦を食べた感想でも「仙台の旅舎で最中といふ菓子を食べて感動したごとく」と引き合いに出しているので、最中から受けた衝撃は相当だったようです。 「殿中」の謎 さて、最中以外にも、菓子をめぐるエピソードがあります。同じアララギ派の兄弟子といえる長塚節(ながつかたかし)没後、故人の全集の編集にあたったときのこと。書簡の校正作業を進めるなか、「家でい(炒)らせて置いた金米糖が棚の上にあるから序(ついで)の折に三四合ばかり送れ」とあり、「金平糖」を炒るがどうにも腑に落ちません。調べたところ、なんと「米糠」(こめぬか)の誤植※1と発覚。転載元の時点で「金」の字が紛れ込んだのが原因で、難渋した旨を漏らしています。また、「殿中一折ありがたく」の「殿中」が何かわからず、岡麓(おかふもと・アララギ派の歌人)に教えを仰いだことも。返事は、「よしはら殿中は、水戸でのお菓子、五家宝※2ごぞんじかえ、よく似てゐると」というもので、つまり、菓子の「吉原殿中」を一箱もらい、そのお礼に出した書簡だったのです。茂吉は、「かういふ面白いこともある。全集発行は実に難儀な大事業であるが、たまたま斯(かか)る清涼剤を得て息づくのである」と回想しています。「吉原殿中」は現在も水戸銘菓として知られる、あられを糖蜜で固めて棒状にし、きな粉をまぶした菓子です。水戸藩九代藩主・徳川斉昭(1800~60)が、菓子を考案した奥女中・吉原の名をとって名前をつけたともいわれます。茨城県出身の長塚節にとっては身近だったのでしょう。茂吉はといえば、食べ物の歌や絵を多く残し、食にこだわりを持っていましたが、さすがに「殿中」が菓子とは思いもよらなかった様子。特徴ある名前を愉快に思ったのか、こちらは「面白いこと」として印象に残ったようです。「金米糖」に悩み、「吉原殿中」で息抜きし、と菓子に振り回される茂吉の様子が浮かび、なんだかクスッとしてしまいます。 ※1 米糠は、保存や料理のため、炒って水分を飛ばして使われることがある。※2 埼玉銘菓。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 『斎藤茂吉全集』第9巻 岩波書店 1953年『斎藤茂吉全集』第42巻 岩波書店 1955年

種田山頭火と草餅

漂泊の俳人 種田山頭火(たねださんとうか・1882~1940)は、山口県防府出身の俳人です。10代から俳句に親しみ、20代後半より「山頭火」を名乗って、外国文学の翻訳、評論などの文芸活動を開始しました。30代になって以降は本格的に俳句をはじめ、実力が認められて俳句誌の選者の一人になるものの、経営していた酒造場の倒産や、父弟の死などに見舞われ、大正14年(1925)に出家。西日本を中心とした行乞(ぎょうこつ)の旅をしながら、五七五にこだわらない自由律による句作を生涯続けました。「肉体に酒、心に句、酒は肉体の句で、句は心の酒だ」(昭和5年(1930)12月5日・行)と日記に記すほど酒を好んだことで知られる山頭火ですが、同じく好物だったといえるのが餅です。「此頃の私は酒を貰ふよりも、銭を貰ふよりも、餅を貰ふことがうれしい」(昭和10年2月3日・其)と綴っています。今回は山頭火が書き残した日記※から、餅の中でもとりわけ登場回数の多い、草餅の記述に注目してみましょう。 草餅の魅力 50代になった山頭火の、昭和8年3月21日の日記を見ると、草餅が食べたいと書いたその日のうちに口にしています。また翌週28日にも、お土産に「お節句の蓬餅」を貰い、早速焼いて食べ、おいしかったという感想を残しています(其)。「お節句」と言われてもあまりピンとこないかもしれませんが、この日は旧暦の上巳の節句。もともとは身を清める日で、香りの強さが邪気を祓うと信じられた母子草(ははこぐさ・春の七草のゴギョウ)や、蓬を使った草餅を食べる風習がありました。また、昭和13年3月14日には、「安宿の気安さ。めしやでめしを食べ、酒屋で酒を飲み、餅屋で餅を味はつた(草餅の魅力である)。」と書き、その2日後にも草餅を食べています(其)。自ら積極的に買い求めるだけでなく、友人たちも山頭火好みの手土産として選んでおり、彼にとって草餅はどのような存在だったのか気になりますが、句作にそのヒントがありそうです。 「草餅のふるさとの香をいたゞく」(昭和7年4月4日・其)「旅は何となく草餅見ればたべたくなつてたべ」「よばれる草餅の香もふるさとにちかく」(以上2首、昭和8年7月5日・行) 旅に暮らす山頭火でしたが、草餅の香りで故郷の記憶を呼び起こしたり、人々のぬくもりを思い出したりしていたのかもしれませんね。 ※『其中日記』および『行乞記』。本文中は引用末尾に(行)、(其)と略号を記した。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 『新編山頭火全集 第3巻』、『新編山頭火全集 第4巻』、『新編山頭火全集 第5巻』春陽堂書店、2021年『新編山頭火全集 第7巻』春陽堂書店、2022年山頭火ふるさと館ホームページ (https://hofu-santoka.jp/)

種田山頭火と草餅

漂泊の俳人 種田山頭火(たねださんとうか・1882~1940)は、山口県防府出身の俳人です。10代から俳句に親しみ、20代後半より「山頭火」を名乗って、外国文学の翻訳、評論などの文芸活動を開始しました。30代になって以降は本格的に俳句をはじめ、実力が認められて俳句誌の選者の一人になるものの、経営していた酒造場の倒産や、父弟の死などに見舞われ、大正14年(1925)に出家。西日本を中心とした行乞(ぎょうこつ)の旅をしながら、五七五にこだわらない自由律による句作を生涯続けました。「肉体に酒、心に句、酒は肉体の句で、句は心の酒だ」(昭和5年(1930)12月5日・行)と日記に記すほど酒を好んだことで知られる山頭火ですが、同じく好物だったといえるのが餅です。「此頃の私は酒を貰ふよりも、銭を貰ふよりも、餅を貰ふことがうれしい」(昭和10年2月3日・其)と綴っています。今回は山頭火が書き残した日記※から、餅の中でもとりわけ登場回数の多い、草餅の記述に注目してみましょう。 草餅の魅力 50代になった山頭火の、昭和8年3月21日の日記を見ると、草餅が食べたいと書いたその日のうちに口にしています。また翌週28日にも、お土産に「お節句の蓬餅」を貰い、早速焼いて食べ、おいしかったという感想を残しています(其)。「お節句」と言われてもあまりピンとこないかもしれませんが、この日は旧暦の上巳の節句。もともとは身を清める日で、香りの強さが邪気を祓うと信じられた母子草(ははこぐさ・春の七草のゴギョウ)や、蓬を使った草餅を食べる風習がありました。また、昭和13年3月14日には、「安宿の気安さ。めしやでめしを食べ、酒屋で酒を飲み、餅屋で餅を味はつた(草餅の魅力である)。」と書き、その2日後にも草餅を食べています(其)。自ら積極的に買い求めるだけでなく、友人たちも山頭火好みの手土産として選んでおり、彼にとって草餅はどのような存在だったのか気になりますが、句作にそのヒントがありそうです。 「草餅のふるさとの香をいたゞく」(昭和7年4月4日・其)「旅は何となく草餅見ればたべたくなつてたべ」「よばれる草餅の香もふるさとにちかく」(以上2首、昭和8年7月5日・行) 旅に暮らす山頭火でしたが、草餅の香りで故郷の記憶を呼び起こしたり、人々のぬくもりを思い出したりしていたのかもしれませんね。 ※『其中日記』および『行乞記』。本文中は引用末尾に(行)、(其)と略号を記した。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 『新編山頭火全集 第3巻』、『新編山頭火全集 第4巻』、『新編山頭火全集 第5巻』春陽堂書店、2021年『新編山頭火全集 第7巻』春陽堂書店、2022年山頭火ふるさと館ホームページ (https://hofu-santoka.jp/)

近衛内前と「可愛」

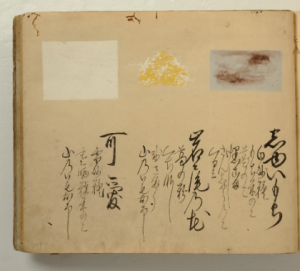

「坤(御菓子見本帳)] 江戸時代後期 虎屋黒川家文書より 材料名に「雪砂糖、寒晒粳米のこ、山のいもおろし」とある。 菓子を愛し、銘をつける 近衛内前(このえうちさき・1728~85)は、関白・摂政そして、公家の最高位、太政大臣を務めた江戸時代中期の人物です。要職につき、幕府との交渉などで心労が多かったと想像されますが、一方で虎屋の菓子を好み、銘をつけることを楽しんでいたような一面もありました。いただいた御銘の代表が、小さな饅頭の入った子持ち饅頭の「蓬が嶋」。このほか、天明3年(1783)「近衛様御銘御菓子扣帳」(このえさまぎょめいおかしひかえちょう)には、「更衣」「利木饅」など、計32もの趣のある御銘が記されています。これほど多くの御銘を残したのは、内前のみといえるでしょう。 「可愛」の謎 「可愛」も御銘の一つで、銘を清書した折紙や覚書があり、安永6年(1777)8月20日に頂戴したことがわかっています。当時の製法は不明ですが、先の控え帳に「山の芋おろし」とあり、山芋を生地とした薯蕷製の棹物(羊羹のように棹状にして作る菓子)として伝わっています。見た目や質感は、鹿児島銘菓の「かるかん」に似ていますが、なぜこの銘がつけられたのでしょう。白が純真無垢を連想させたから?など、今まであれこれ考えられてきましたが謎でした。そうしたなか、有職故実に詳しい方から、御所人形の連想ではとのお話をいただきました。御所人形とは江戸時代に京都で誕生し、宮中で愛された、子ども姿の人形のこと。頭が大きく、ふっくらした体形で、胡粉を塗り、磨き上げた白い肌は艶やかです。感性豊かな内前が、真っ白な生地から、あどけなさの中に気品漂う人形の表情や姿を思い出し、「可愛」と名付けたと考えるのは、自然のように感じられます。見るものを和ませ、ほほえませてくれる御所人形。「可愛」に秘められた内前の人形への想いを想像したくなります。 参考:木彫御所人形「しらたま」十二世伊東久重作 *有職御人形司 伊東久重家について享保年間(1716~35)から、京都にて人形制作に携わり、明和4年(1767)に後桜町天皇より「伊東久重」の名を拝領。その名と技は十二世久重氏、さらに 久重十三世嗣である長男・庄五郎氏まで、変わることなく連綿と受け継がれている。 2023年1月12日(木) ~22日(日)にセイコーハウス銀座 6階セイコーハウス銀座ホールにて、「伊東久重御所人形展―都のにぎわい―」が開催されます。ぜひご覧くださいませ。 左:木彫御所人形「好日」 十二世伊東久重作 右:木彫御所人形「蓬莱」 伊東庄五郎作 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。

近衛内前と「可愛」

「坤(御菓子見本帳)] 江戸時代後期 虎屋黒川家文書より 材料名に「雪砂糖、寒晒粳米のこ、山のいもおろし」とある。 菓子を愛し、銘をつける 近衛内前(このえうちさき・1728~85)は、関白・摂政そして、公家の最高位、太政大臣を務めた江戸時代中期の人物です。要職につき、幕府との交渉などで心労が多かったと想像されますが、一方で虎屋の菓子を好み、銘をつけることを楽しんでいたような一面もありました。いただいた御銘の代表が、小さな饅頭の入った子持ち饅頭の「蓬が嶋」。このほか、天明3年(1783)「近衛様御銘御菓子扣帳」(このえさまぎょめいおかしひかえちょう)には、「更衣」「利木饅」など、計32もの趣のある御銘が記されています。これほど多くの御銘を残したのは、内前のみといえるでしょう。 「可愛」の謎 「可愛」も御銘の一つで、銘を清書した折紙や覚書があり、安永6年(1777)8月20日に頂戴したことがわかっています。当時の製法は不明ですが、先の控え帳に「山の芋おろし」とあり、山芋を生地とした薯蕷製の棹物(羊羹のように棹状にして作る菓子)として伝わっています。見た目や質感は、鹿児島銘菓の「かるかん」に似ていますが、なぜこの銘がつけられたのでしょう。白が純真無垢を連想させたから?など、今まであれこれ考えられてきましたが謎でした。そうしたなか、有職故実に詳しい方から、御所人形の連想ではとのお話をいただきました。御所人形とは江戸時代に京都で誕生し、宮中で愛された、子ども姿の人形のこと。頭が大きく、ふっくらした体形で、胡粉を塗り、磨き上げた白い肌は艶やかです。感性豊かな内前が、真っ白な生地から、あどけなさの中に気品漂う人形の表情や姿を思い出し、「可愛」と名付けたと考えるのは、自然のように感じられます。見るものを和ませ、ほほえませてくれる御所人形。「可愛」に秘められた内前の人形への想いを想像したくなります。 参考:木彫御所人形「しらたま」十二世伊東久重作 *有職御人形司 伊東久重家について享保年間(1716~35)から、京都にて人形制作に携わり、明和4年(1767)に後桜町天皇より「伊東久重」の名を拝領。その名と技は十二世久重氏、さらに 久重十三世嗣である長男・庄五郎氏まで、変わることなく連綿と受け継がれている。 2023年1月12日(木) ~22日(日)にセイコーハウス銀座 6階セイコーハウス銀座ホールにて、「伊東久重御所人形展―都のにぎわい―」が開催されます。ぜひご覧くださいませ。 左:木彫御所人形「好日」 十二世伊東久重作 右:木彫御所人形「蓬莱」 伊東庄五郎作 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。

紫式部と亥の子餅

亥の子餅(再現)『源氏物語』に登場する菓子『源氏物語』は1000年以上前、紫式部が執筆した54帖に及ぶ長編小説です。主人公の光源氏ほか400人以上の登場人物、貴族たちの華やかな生活、人間模様は今なお人々を魅了し続け、世界的な評価も高く、日本の文学史上最も有名な作品のひとつといえるでしょう。 作者の紫式部(むらさきしきぶ)は中流貴族の出身で、一条天皇の后・藤原彰子(988~1074)に仕える女性でした。これだけの大作を書き上げながらその生涯はわからないことが多く、本名や生没年は不明、もちろんどのような菓子を食べたかという記録は残っていません。しかし『源氏物語』には「椿餅」などの菓子がいくつか登場し、本人も口にしたのではと推察できます。 例えば「葵」の帖では、檜の折箱(檜割子・ひわりご)に入った「亥の子餅」について書かれています。亥の子餅は、亥の月(旧暦10月)亥の日に無病息災を祈って食べる餅のことです。もともと民間の習慣だったものを、宇多天皇の御代(887-897)に宮中に取り入れられたとされています。『源氏物語』には形や味の記述はなく、平安時代から鎌倉時代にかけての史料によると、その形は猪の子をかたどっており(『年中行事秘抄』)、原材料は、大豆、小豆、大角豆(ささげ)、胡麻、栗、柿、糖(あめ)の七種類の粉を使う(『二中歴』)とあります。 時代とともに変化する「亥の子餅」鎌倉時代以降、宮中では赤・白・黒の小餅が主流となり、小さな臼と杵で餅を搗いたほか、贈り物として銀杏や紅葉、菊の花などを添えて紙で包むようになりました。また、民間では収穫祭と結びついて餡餅として作られたり、猪が火除けの神様のお使いであることから、茶道で炉開きのために用意されたりと、さまざまに変化していきました。現在では餡入りの餅菓子として多くの和菓子店が販売しています。紫式部が生きた時代、砂糖を使用した甘い菓子はまだありませんでした。現在の亥の子餅を紫式部が味わったら、甘くて美味しいことにびっくりするのではないでしょうか。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日)

紫式部と亥の子餅

亥の子餅(再現)『源氏物語』に登場する菓子『源氏物語』は1000年以上前、紫式部が執筆した54帖に及ぶ長編小説です。主人公の光源氏ほか400人以上の登場人物、貴族たちの華やかな生活、人間模様は今なお人々を魅了し続け、世界的な評価も高く、日本の文学史上最も有名な作品のひとつといえるでしょう。 作者の紫式部(むらさきしきぶ)は中流貴族の出身で、一条天皇の后・藤原彰子(988~1074)に仕える女性でした。これだけの大作を書き上げながらその生涯はわからないことが多く、本名や生没年は不明、もちろんどのような菓子を食べたかという記録は残っていません。しかし『源氏物語』には「椿餅」などの菓子がいくつか登場し、本人も口にしたのではと推察できます。 例えば「葵」の帖では、檜の折箱(檜割子・ひわりご)に入った「亥の子餅」について書かれています。亥の子餅は、亥の月(旧暦10月)亥の日に無病息災を祈って食べる餅のことです。もともと民間の習慣だったものを、宇多天皇の御代(887-897)に宮中に取り入れられたとされています。『源氏物語』には形や味の記述はなく、平安時代から鎌倉時代にかけての史料によると、その形は猪の子をかたどっており(『年中行事秘抄』)、原材料は、大豆、小豆、大角豆(ささげ)、胡麻、栗、柿、糖(あめ)の七種類の粉を使う(『二中歴』)とあります。 時代とともに変化する「亥の子餅」鎌倉時代以降、宮中では赤・白・黒の小餅が主流となり、小さな臼と杵で餅を搗いたほか、贈り物として銀杏や紅葉、菊の花などを添えて紙で包むようになりました。また、民間では収穫祭と結びついて餡餅として作られたり、猪が火除けの神様のお使いであることから、茶道で炉開きのために用意されたりと、さまざまに変化していきました。現在では餡入りの餅菓子として多くの和菓子店が販売しています。紫式部が生きた時代、砂糖を使用した甘い菓子はまだありませんでした。現在の亥の子餅を紫式部が味わったら、甘くて美味しいことにびっくりするのではないでしょうか。 ※この連載を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』山川出版社・1,800円(+税)が刊行されました。是非ご一読くださいませ。(2017年6月2日)