虎屋文庫:資料展

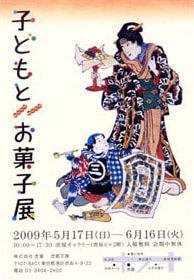

第71回 「子どもとお菓子」展

今も昔も子どもたちはお菓子が大好き。今回は、江戸~大正時代を中心に、駄菓子屋や縁日のお菓子ほか、子どもの健やかな成長を願って用意された一升餅や、端午の粽・柏餅などをご紹介します。 江戸時代のコンビニ、番小屋(ばんごや)を復元 江戸の各町の出入り口に設けられた木戸の脇には、町の治安を守る番小屋があり、警備のかたわら、日用品のほか、手軽に買える飴や干菓子などの駄菓子や玩具を販売しました。現在のコンビニエンスストアのようなものだったといえましょう。そんな江戸時代の番小屋を再現します。 明治から大正時代の駄菓子 現在の駄菓子屋のかたちは、明治時代の中頃にできあがったとされます。熱した鉄板の上に溶いた小麦粉生地を様々な形に落として焼く「文字(もじ)焼(や)き」を作れる店もあり、人気がありました。駄菓子の多くは、江戸時代からあまり変わらなかったと考えられていますが、明治時代になって登場したものとしては、ガラス瓶に入ったみかん水、ニッキ水などがあります。 お菓子を食べて大きくなあれ 赤ちゃんがころころ生まれるようにと願った「ころころ餅」、宮参りや七五三の千歳飴など、子どもの健やかな成長を願って用意されるお菓子をご紹介します。また、1歳の誕生日を迎えた時、子どもに背負わせたり踏ませたりする「一升餅(いっしょうもち)」の模型を用意しました。実際にその重さを体験してください。 月見団子が盗まれた! 子どもとお菓子が関わる年中行事では、上巳(じょうし)(雛祭)や端午(たんご)がよく知られていますが、なかには一風変わった風習が伝わる地方もあります。雛祭りに河原で粥を作る「お雛粥」や、十五夜に、子どもが団子や供え物を盗む「月見(つきみ)泥棒(どろぼう)(団子(だんご)釣(つ)り)」などを、映像も交えてご紹介します。このほか、漫画仕立ての子どもとお菓子の笑い話、明治時代の育児書から見たおやつなど、子どもとお菓子にまつわる多彩な話題を集めました。週末限定で、お手玉や双六など、懐かしい遊びを実際に体験していただけるコーナーも設けます。是非、遊びにいらしてください。 展示品 江戸時代の番小屋の復元。みかん水・ニッキ水など駄菓子屋のお菓子、年中行事や人生儀礼にかかわる雛菓子や餅など、お菓子約35点。子どもとお菓子にちなむ錦絵、人生儀礼に関する古文書、調べ学習に便利なお菓子の本ほか。

第71回 「子どもとお菓子」展

今も昔も子どもたちはお菓子が大好き。今回は、江戸~大正時代を中心に、駄菓子屋や縁日のお菓子ほか、子どもの健やかな成長を願って用意された一升餅や、端午の粽・柏餅などをご紹介します。 江戸時代のコンビニ、番小屋(ばんごや)を復元 江戸の各町の出入り口に設けられた木戸の脇には、町の治安を守る番小屋があり、警備のかたわら、日用品のほか、手軽に買える飴や干菓子などの駄菓子や玩具を販売しました。現在のコンビニエンスストアのようなものだったといえましょう。そんな江戸時代の番小屋を再現します。 明治から大正時代の駄菓子 現在の駄菓子屋のかたちは、明治時代の中頃にできあがったとされます。熱した鉄板の上に溶いた小麦粉生地を様々な形に落として焼く「文字(もじ)焼(や)き」を作れる店もあり、人気がありました。駄菓子の多くは、江戸時代からあまり変わらなかったと考えられていますが、明治時代になって登場したものとしては、ガラス瓶に入ったみかん水、ニッキ水などがあります。 お菓子を食べて大きくなあれ 赤ちゃんがころころ生まれるようにと願った「ころころ餅」、宮参りや七五三の千歳飴など、子どもの健やかな成長を願って用意されるお菓子をご紹介します。また、1歳の誕生日を迎えた時、子どもに背負わせたり踏ませたりする「一升餅(いっしょうもち)」の模型を用意しました。実際にその重さを体験してください。 月見団子が盗まれた! 子どもとお菓子が関わる年中行事では、上巳(じょうし)(雛祭)や端午(たんご)がよく知られていますが、なかには一風変わった風習が伝わる地方もあります。雛祭りに河原で粥を作る「お雛粥」や、十五夜に、子どもが団子や供え物を盗む「月見(つきみ)泥棒(どろぼう)(団子(だんご)釣(つ)り)」などを、映像も交えてご紹介します。このほか、漫画仕立ての子どもとお菓子の笑い話、明治時代の育児書から見たおやつなど、子どもとお菓子にまつわる多彩な話題を集めました。週末限定で、お手玉や双六など、懐かしい遊びを実際に体験していただけるコーナーも設けます。是非、遊びにいらしてください。 展示品 江戸時代の番小屋の復元。みかん水・ニッキ水など駄菓子屋のお菓子、年中行事や人生儀礼にかかわる雛菓子や餅など、お菓子約35点。子どもとお菓子にちなむ錦絵、人生儀礼に関する古文書、調べ学習に便利なお菓子の本ほか。

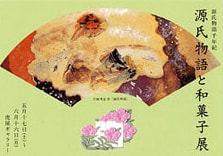

第70回 「源氏物語と和菓子」展

『源氏物語』は、千年にわたり日本人に愛され続けてきました。今回は過去に大変ご好評をいただいた展示を再構成し、物語の情景を思わせる菓子を、片野孝志先生作の料紙(りょうし)とともにご紹介します。和菓子で描く『源氏物語』・・・。雅やかな王朝の世界をお楽しみください。 なお、この展示は源氏物語千年紀委員会の後援事業です。 華麗!和菓子が彩る源氏物語の世界 長年宮中の御用を勤めてきた虎屋には、御所車や檜(ひ)扇(おうぎ)など、 『源氏物語』の情景を思わせる意匠や銘の菓子が伝えられてきました。これらの菓子を、料紙と組み合わせることにより、華麗な『源氏物語』の世界がさらに広がります。また、尾形月耕の明治時代の錦絵「源氏五十四帖」も合わせて展示いたします。 王朝の雅がよみがえる料紙の美 平安貴族たちは、手紙や歌の贈答、歌集の筆写などに料紙と呼ばれる美しい紙を使っていました。 様々な技法が凝らされ、王朝の美意識を伝える料紙ですが、現代の私たちから見るととても斬新です。 展示品 片野孝志 料紙(平安朝和紙)、絵画作品ほか『源氏物語』の情景を思わせる菓子約40点尾形月耕 錦絵「源氏五十四帖」54点

第70回 「源氏物語と和菓子」展

『源氏物語』は、千年にわたり日本人に愛され続けてきました。今回は過去に大変ご好評をいただいた展示を再構成し、物語の情景を思わせる菓子を、片野孝志先生作の料紙(りょうし)とともにご紹介します。和菓子で描く『源氏物語』・・・。雅やかな王朝の世界をお楽しみください。 なお、この展示は源氏物語千年紀委員会の後援事業です。 華麗!和菓子が彩る源氏物語の世界 長年宮中の御用を勤めてきた虎屋には、御所車や檜(ひ)扇(おうぎ)など、 『源氏物語』の情景を思わせる意匠や銘の菓子が伝えられてきました。これらの菓子を、料紙と組み合わせることにより、華麗な『源氏物語』の世界がさらに広がります。また、尾形月耕の明治時代の錦絵「源氏五十四帖」も合わせて展示いたします。 王朝の雅がよみがえる料紙の美 平安貴族たちは、手紙や歌の贈答、歌集の筆写などに料紙と呼ばれる美しい紙を使っていました。 様々な技法が凝らされ、王朝の美意識を伝える料紙ですが、現代の私たちから見るととても斬新です。 展示品 片野孝志 料紙(平安朝和紙)、絵画作品ほか『源氏物語』の情景を思わせる菓子約40点尾形月耕 錦絵「源氏五十四帖」54点

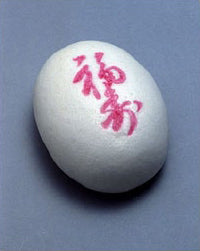

第69回 「歴史上の人物と和菓子」展

織田信長がポルトガル人から贈られた金平糖に角はなかった?!日本の歴史を彩った人々はどのような菓子を食べていたのでしょう。歴史上の人物と菓子の関わりについてエピソードを交えてご紹介します。 清少納言とかき氷 冷凍庫のない平安時代にかき氷?平安時代の才媛、清少納言は『枕草子』の中で、甘葛(あまずら※)がけのかき氷の上品な美しさをたたえています。当時の氷は、冬より夏にかけて氷室(ひむろ)に貯えられた貴重品。もちろん一般庶民には手の届かない貴族たちだけの食べ物でした。※ツタの樹液を煮詰めた高級な甘味料とされる。 道元と饅頭 箸で饅頭を食べる鎌倉時代、曹洞宗を伝えた道元禅師は厳しい修行で知られた人物ですが、彼の言行を伝える『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』には、饅頭の食べ方が記されています。器に饅頭を盛って汁を添え、箸を使うのが正式でした。現在のような甘い小豆餡は入っていなかったと考えられています。 信長と金平糖 角のない”Confeito(コンフェイト)”織田信長に謁見した宣教師ルイス=フロイスはポルトガルの砂糖菓子”Confeito”を贈りました。金平糖の原形となる砂糖菓子で、砂糖を輸入に頼った当時は大変な貴重品でした。現在の金平糖とは違って角はなくデコボコしていたと考えられます。 黄門様と福寿饅頭 誕生日のお祝いにオリジナル饅頭水戸黄門こと徳川光圀は、友人中院通茂(なかのいんみちしげ)の古稀のお祝いに、年齢の70 歳にひっかけて重さ70 匁(もんめ)(約260 グラム)の大饅頭を100 個贈りました。饅頭の上には紅で「福寿」というおめでたい文字が記され、光圀が友人を思いやる気持ちが伝わってきます。 徳川家定と饅頭・カステラ 将軍様は甘いもの好き来年の大河ドラマ「篤姫(あつひめ)」は薩摩藩島津家の分家から、13 代将軍徳川家定の夫人となった天璋院(てんしょういん)が主人公です。家定はことのほか甘い物好きでした。江戸城内で採れたさつま芋やかぼちゃの煮物や饅頭、カステラを楽しんでいます。ひょっとするとお手製だったのかもしれません。 展示品 菓子類…歴史上の人物にかかわる菓子の復元ほか 約30点資料類…人物肖像パネルや関係資料、古文書ほか

第69回 「歴史上の人物と和菓子」展

織田信長がポルトガル人から贈られた金平糖に角はなかった?!日本の歴史を彩った人々はどのような菓子を食べていたのでしょう。歴史上の人物と菓子の関わりについてエピソードを交えてご紹介します。 清少納言とかき氷 冷凍庫のない平安時代にかき氷?平安時代の才媛、清少納言は『枕草子』の中で、甘葛(あまずら※)がけのかき氷の上品な美しさをたたえています。当時の氷は、冬より夏にかけて氷室(ひむろ)に貯えられた貴重品。もちろん一般庶民には手の届かない貴族たちだけの食べ物でした。※ツタの樹液を煮詰めた高級な甘味料とされる。 道元と饅頭 箸で饅頭を食べる鎌倉時代、曹洞宗を伝えた道元禅師は厳しい修行で知られた人物ですが、彼の言行を伝える『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』には、饅頭の食べ方が記されています。器に饅頭を盛って汁を添え、箸を使うのが正式でした。現在のような甘い小豆餡は入っていなかったと考えられています。 信長と金平糖 角のない”Confeito(コンフェイト)”織田信長に謁見した宣教師ルイス=フロイスはポルトガルの砂糖菓子”Confeito”を贈りました。金平糖の原形となる砂糖菓子で、砂糖を輸入に頼った当時は大変な貴重品でした。現在の金平糖とは違って角はなくデコボコしていたと考えられます。 黄門様と福寿饅頭 誕生日のお祝いにオリジナル饅頭水戸黄門こと徳川光圀は、友人中院通茂(なかのいんみちしげ)の古稀のお祝いに、年齢の70 歳にひっかけて重さ70 匁(もんめ)(約260 グラム)の大饅頭を100 個贈りました。饅頭の上には紅で「福寿」というおめでたい文字が記され、光圀が友人を思いやる気持ちが伝わってきます。 徳川家定と饅頭・カステラ 将軍様は甘いもの好き来年の大河ドラマ「篤姫(あつひめ)」は薩摩藩島津家の分家から、13 代将軍徳川家定の夫人となった天璋院(てんしょういん)が主人公です。家定はことのほか甘い物好きでした。江戸城内で採れたさつま芋やかぼちゃの煮物や饅頭、カステラを楽しんでいます。ひょっとするとお手製だったのかもしれません。 展示品 菓子類…歴史上の人物にかかわる菓子の復元ほか 約30点資料類…人物肖像パネルや関係資料、古文書ほか

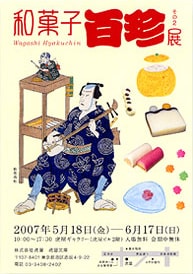

第68回 和菓子百珍展その2

江戸時代、豆腐を百通りもの調理法で楽しむという斬新な料理書『豆腐百珍』が評判を呼び、類書も多く発行されました。今回はこの百珍に想を得て、一風変わった菓子や、菓子にまつわるエピソードを、約100点とりあげます。一例をご紹介すると・・・。 饅頭茶漬けにチャレンジ 現在、静かなブームとなっている青森の煎餅汁をはじめ、羊羹のサンドイッチなど、ユニークな食べ方に着目。文豪・森鴎外の意外な好物は、ご飯の上に饅頭を割って載せ、煎茶をかけて食べる、という饅頭茶漬けでした。ギャラリーでご覧になったあとは、ぜひ、お家でお試し下さい。 江戸時代のタマちゃんブーム? 江戸時代、名古屋にアザラシが現れて、大変な人気を呼びました。集まった人々を目当てに作られたのが、あざらし形の落雁。当時の絵日記に残るこの落雁を、復元展示します。今も昔も、商売根性は、たくましいようです。このほか、象の食べた饅頭や犬の餅など、動物にまつわる菓子の話題を取り上げます。 菓子を撒いて福を呼ぼう 菓子を撒くといえば、上棟式の餅撒きが知られますが、それだけではありません。埼玉県吉川市の「あられぶっつけ」は五穀豊穣を願い、あられを投げあう行事です。かわいらしい動物形の団子を投げる輪島の犬の子撒き、人の大きさほどもある巨大な餅を投げた江戸時代の行事などもご紹介します。 あなたも菓子の雑学博士! 今年1月に京都競馬で優勝した競走馬の名前は、何と「モチ」。コンペイトウウミウシ、ユキモチソウなどの動植物、団子森や小豆餅などの地名、菓子をテーマにした音楽など、菓子にまつわるちょっと変わった話題を50以上も集めてみました。菓子に関することわざや、江戸時代の菓子売の姿もお目にかけます。 展示品 菓子類…各種記録からユニークな菓子の復元ほか 約40点資料類…『豆腐百珍』ほかの百珍物(料理書)、菓子絵図帳、古文書ほか

第68回 和菓子百珍展その2

江戸時代、豆腐を百通りもの調理法で楽しむという斬新な料理書『豆腐百珍』が評判を呼び、類書も多く発行されました。今回はこの百珍に想を得て、一風変わった菓子や、菓子にまつわるエピソードを、約100点とりあげます。一例をご紹介すると・・・。 饅頭茶漬けにチャレンジ 現在、静かなブームとなっている青森の煎餅汁をはじめ、羊羹のサンドイッチなど、ユニークな食べ方に着目。文豪・森鴎外の意外な好物は、ご飯の上に饅頭を割って載せ、煎茶をかけて食べる、という饅頭茶漬けでした。ギャラリーでご覧になったあとは、ぜひ、お家でお試し下さい。 江戸時代のタマちゃんブーム? 江戸時代、名古屋にアザラシが現れて、大変な人気を呼びました。集まった人々を目当てに作られたのが、あざらし形の落雁。当時の絵日記に残るこの落雁を、復元展示します。今も昔も、商売根性は、たくましいようです。このほか、象の食べた饅頭や犬の餅など、動物にまつわる菓子の話題を取り上げます。 菓子を撒いて福を呼ぼう 菓子を撒くといえば、上棟式の餅撒きが知られますが、それだけではありません。埼玉県吉川市の「あられぶっつけ」は五穀豊穣を願い、あられを投げあう行事です。かわいらしい動物形の団子を投げる輪島の犬の子撒き、人の大きさほどもある巨大な餅を投げた江戸時代の行事などもご紹介します。 あなたも菓子の雑学博士! 今年1月に京都競馬で優勝した競走馬の名前は、何と「モチ」。コンペイトウウミウシ、ユキモチソウなどの動植物、団子森や小豆餅などの地名、菓子をテーマにした音楽など、菓子にまつわるちょっと変わった話題を50以上も集めてみました。菓子に関することわざや、江戸時代の菓子売の姿もお目にかけます。 展示品 菓子類…各種記録からユニークな菓子の復元ほか 約40点資料類…『豆腐百珍』ほかの百珍物(料理書)、菓子絵図帳、古文書ほか

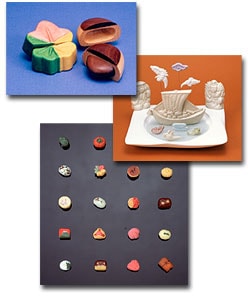

第67回 「和菓子アート」展

和菓子は五感の芸術。その色かたちの美しさやおもしろさはアーティストの創造の源にもなっています。半分に割れる木製のお饅頭、木型から生まれた和紙の鯛落雁、豆粒ほどの可愛い粘土の菓子など、素材も様々な作品が創る、夢の世界をお楽しみください。 触って遊べる木の和菓子 (青柳豊和氏)木でできた饅頭や生菓子は、パカッと二つに割ることができます。そして中身は…?暖かな色と形の、触って遊べるアートです。会場でご体験ください。 アートとして蘇った菓子木型の伝統意匠 (永田哲也氏)落雁、金花糖などの干菓子作りに欠かせない木型。かつては結婚式の引出物用の菓子作りなどによく使われました。これらの菓子木型を、和紙でかたどり、作品(和菓紙)を発表し続けているのが永田哲也氏。かつて私たちの身近にこんなに楽しい伝統意匠があったのだと、再発見させてくれます。 極小!ミニチュア菓子 (福留千夏氏)小豆の粒ほどの大きさの和菓子が散りばめられた可愛らしい作品は樹脂粘土製。遊び心あふれる極小のアートです。 菓子職人とのコラボレーション (亀井紀彦氏)亀井氏によるアクリル樹脂製のオブジェからイメージを広げて生まれた和菓子。アーティストと虎屋の職人による新しい和菓子の形をご紹介します。 特別出品・森村泰昌氏 多方面でご活躍の美術家、森村泰昌氏によるオリジナル菓子の特別出品があります。 展示品 和菓子に想を得たアート作品、工芸菓子、和菓子サンプル(協力:株式会社 エビスサンプル)ほか

第67回 「和菓子アート」展

和菓子は五感の芸術。その色かたちの美しさやおもしろさはアーティストの創造の源にもなっています。半分に割れる木製のお饅頭、木型から生まれた和紙の鯛落雁、豆粒ほどの可愛い粘土の菓子など、素材も様々な作品が創る、夢の世界をお楽しみください。 触って遊べる木の和菓子 (青柳豊和氏)木でできた饅頭や生菓子は、パカッと二つに割ることができます。そして中身は…?暖かな色と形の、触って遊べるアートです。会場でご体験ください。 アートとして蘇った菓子木型の伝統意匠 (永田哲也氏)落雁、金花糖などの干菓子作りに欠かせない木型。かつては結婚式の引出物用の菓子作りなどによく使われました。これらの菓子木型を、和紙でかたどり、作品(和菓紙)を発表し続けているのが永田哲也氏。かつて私たちの身近にこんなに楽しい伝統意匠があったのだと、再発見させてくれます。 極小!ミニチュア菓子 (福留千夏氏)小豆の粒ほどの大きさの和菓子が散りばめられた可愛らしい作品は樹脂粘土製。遊び心あふれる極小のアートです。 菓子職人とのコラボレーション (亀井紀彦氏)亀井氏によるアクリル樹脂製のオブジェからイメージを広げて生まれた和菓子。アーティストと虎屋の職人による新しい和菓子の形をご紹介します。 特別出品・森村泰昌氏 多方面でご活躍の美術家、森村泰昌氏によるオリジナル菓子の特別出品があります。 展示品 和菓子に想を得たアート作品、工芸菓子、和菓子サンプル(協力:株式会社 エビスサンプル)ほか

第66回 旅先の口福「和菓子で楽しむ道中日記」展

おいしいものは旅の楽しみ。江戸時代の人々も旅の空の下、名物や菓子を味わっていました。今回の展示では、江戸から明治時代に旅した人々が書いた道中日記から、当時の旅人が食べた菓子を紹介いたします。滝沢馬琴や歌舞伎役者三代目中村仲蔵ほか、旅人達が出会った菓子の数々をお楽しみください。 旅の記憶、道中日記 江戸時代の旅人は、非常に小さな日記帳を持参して、細かな文字で日々の旅程を記し、宿代やわらじ代あるいは昼食や茶代などの費用も記録しました。なかには道中で味わった菓子や旅先の感想をことこまかに書き記したものもあります。道中日記には旅の記憶が詰まっています。 旅の味わい 江戸から明治にかけて実在した12人の旅人の道中日記から、菓子に関するエピソードを紹介して、彼らが味わった菓子を再現します。 滝沢馬琴おすすめの名物菓子 『南総里見八犬伝』で有名な流行作家滝沢馬琴は、関西を訪れ料理や人々の気質や違いなどを江戸と比較しつつ旅の感想を記しました。そのなかでも京都名物大仏餅を「味ひ甚だ佳なり」と大絶賛しています。 旅する農民、国三郎の菓子紀行 世田谷喜多見の農民国三郎は、28歳の時3ヶ月にわたって各地を旅して菓子を食べることなんと154回、なかには「きゅういらず」という不思議な菓子もありました。その正体はギャラリーにて。 公家土御門泰邦(つちみかどやすくに)の食べ歩き 陰陽師安倍晴明の子孫である土御門泰邦は、天皇のお使いとして江戸へ下ります。生まれて初めての長旅に勇んで名物を食べ続けます。なかでも駿河では安倍川餅を食べ、あまりのおいしさに一気に平らげて、先祖の名前を詠み込んだ和歌まで作りました。 歌舞伎俳優三代目中村仲蔵のグルメ日記 江戸の団子は四つ刺しでした。長い道中五つ刺しの団子ばかりを食べていた中村仲蔵は、江戸に帰ってきた喜びを団子に託して「四つざしの団子尊き桜かな」と俳句を詠んでいます。 昔の旅と菓子を楽しんでみませんか。 展示品 菓子類…名物菓子の復元、参勤交代の途中大名が注文した虎屋の菓子ほか 約40点資料類…江戸時代の往来手形や古文書・錦絵、道中日記、旅人の携行品ほか 約50点

第66回 旅先の口福「和菓子で楽しむ道中日記」展

おいしいものは旅の楽しみ。江戸時代の人々も旅の空の下、名物や菓子を味わっていました。今回の展示では、江戸から明治時代に旅した人々が書いた道中日記から、当時の旅人が食べた菓子を紹介いたします。滝沢馬琴や歌舞伎役者三代目中村仲蔵ほか、旅人達が出会った菓子の数々をお楽しみください。 旅の記憶、道中日記 江戸時代の旅人は、非常に小さな日記帳を持参して、細かな文字で日々の旅程を記し、宿代やわらじ代あるいは昼食や茶代などの費用も記録しました。なかには道中で味わった菓子や旅先の感想をことこまかに書き記したものもあります。道中日記には旅の記憶が詰まっています。 旅の味わい 江戸から明治にかけて実在した12人の旅人の道中日記から、菓子に関するエピソードを紹介して、彼らが味わった菓子を再現します。 滝沢馬琴おすすめの名物菓子 『南総里見八犬伝』で有名な流行作家滝沢馬琴は、関西を訪れ料理や人々の気質や違いなどを江戸と比較しつつ旅の感想を記しました。そのなかでも京都名物大仏餅を「味ひ甚だ佳なり」と大絶賛しています。 旅する農民、国三郎の菓子紀行 世田谷喜多見の農民国三郎は、28歳の時3ヶ月にわたって各地を旅して菓子を食べることなんと154回、なかには「きゅういらず」という不思議な菓子もありました。その正体はギャラリーにて。 公家土御門泰邦(つちみかどやすくに)の食べ歩き 陰陽師安倍晴明の子孫である土御門泰邦は、天皇のお使いとして江戸へ下ります。生まれて初めての長旅に勇んで名物を食べ続けます。なかでも駿河では安倍川餅を食べ、あまりのおいしさに一気に平らげて、先祖の名前を詠み込んだ和歌まで作りました。 歌舞伎俳優三代目中村仲蔵のグルメ日記 江戸の団子は四つ刺しでした。長い道中五つ刺しの団子ばかりを食べていた中村仲蔵は、江戸に帰ってきた喜びを団子に託して「四つざしの団子尊き桜かな」と俳句を詠んでいます。 昔の旅と菓子を楽しんでみませんか。 展示品 菓子類…名物菓子の復元、参勤交代の途中大名が注文した虎屋の菓子ほか 約40点資料類…江戸時代の往来手形や古文書・錦絵、道中日記、旅人の携行品ほか 約50点