虎屋文庫:歴史上の人物と和菓子

夢野久作とりんかけ豆

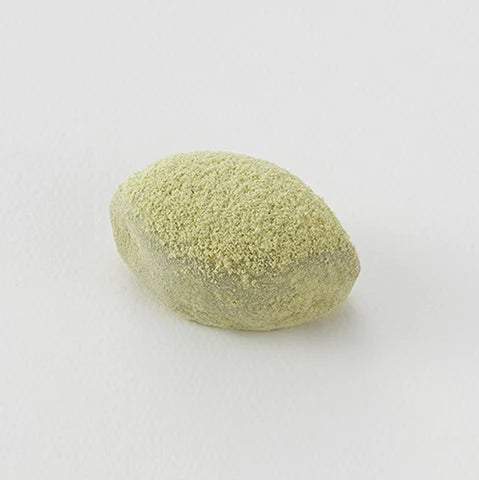

豆輪(まめりん・左)と紅白ふきりん(右)の絵図 「蒸餅干菓子雛形 下」(江戸時代後期以降)より 日本を代表する幻想・怪奇小説家 夢野久作(ゆめのきゅうさく・1889~1936)は、明治22年、福岡市に生まれました。実母は同年に離縁されて家を出、父・杉山茂丸(すぎやましげまる)は政治運動家で家庭を顧みない人物だったため、幼少期はほとんど祖父母に育てられたといいます。福岡県立中学修猷館(しゅうゆうかん)を卒業したのち、軍隊入隊、農園経営、新聞記者などさまざまな経験を経て、大正15年(1926)小説家としてデビュー。構想・執筆に10年をかけた『ドグラ・マグラ』は、内容の複雑さや猟奇的な描写、会話を中心とした独特な文章などによる妖しい魅力で、今なお根強い人気があります。 一方で、私生活においては、父を反面教師として家庭を大切にする、真面目で繊細な人物だったといいます。周囲からはコーヒーとカステラ好きで知られ、「汁粉、ぜんざい、ボタ餅等は、大鍋に作っても、一人で食べてしまう程」の大甘党でした。息子・龍丸の綴った『わが父・夢野久作』には、菓子が絡む下のようなエピソードが描かれています。 菓子をかけたトランプ大会 ある時、久作の家族や茂丸の関係者が集まった折、お金を出し合って菓子を買い、トランプ大会を開くことになりました。参加者は久作を含め、いずれも30~40代の大人たち。勝った人が食べられるルールでしたが、トランプに慣れていない久作は、何度やっても勝てません。菓子がどんどん減っていき、自分だけ食べられないのが耐え難かったのでしょう。ついに、袂(たもと)から取り出した「リンカケ豆」を勝手に食べはじめます。りんかけ豆とは砂糖の衣を掛けた豆のことで、名前は、ある材料に別の材料をかける料理用語の「輪掛け」(りんがけ)から来ていると言われます。同様の砂糖掛けの菓子は古くからあり、江戸時代には、糯米のあられに砂糖の衣を掛けた「りん」や、その派生の「小りん」(小さなりん)、「菊りん」(菊形のりん)、「ふきりん」(ふきのりんがけ)などが広く親しまれていました。さて、久作の行動は、妹・瑞枝(みずえ)に見つかってしまいます。負けた者は食べられない約束だと指摘すると、「お、お、おれが、おれの銭で、買って来たものを、この、お、おれが食うて、何でわるい」と涙ぐんで怒ったため、一同大笑いとなりました。なんとも子どもっぽい言い訳がおかしく、読む人の頬を緩ませるエピソードです。幻想・怪奇と評された作品群から想像する人物像とは大きく異なりますが、実は久作は、小説家デビュー前に、「お菓子の大舞踏会」「キャラメルと飴玉」という可愛らしい作品を発表しています。前者は菓子を食べ過ぎた子どものお腹の中で菓子たちが踊りまわる話、後者はキャラメルと飴玉がケンカをして他の菓子ともどもくっついてしまうという愉快な話です。トランプ大会のエピソードからうかがえる、菓子好きで愛嬌ある姿と通じるものを感じます。 *連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 杉野龍丸『わが父・夢野久作』弦書房 1976年多田茂治『夢野一族 杉山家三代の軌跡』三一書房 1997年「お菓子の大舞踏会」「キャラメルと飴玉」 青空文庫より

夢野久作とりんかけ豆

豆輪(まめりん・左)と紅白ふきりん(右)の絵図 「蒸餅干菓子雛形 下」(江戸時代後期以降)より 日本を代表する幻想・怪奇小説家 夢野久作(ゆめのきゅうさく・1889~1936)は、明治22年、福岡市に生まれました。実母は同年に離縁されて家を出、父・杉山茂丸(すぎやましげまる)は政治運動家で家庭を顧みない人物だったため、幼少期はほとんど祖父母に育てられたといいます。福岡県立中学修猷館(しゅうゆうかん)を卒業したのち、軍隊入隊、農園経営、新聞記者などさまざまな経験を経て、大正15年(1926)小説家としてデビュー。構想・執筆に10年をかけた『ドグラ・マグラ』は、内容の複雑さや猟奇的な描写、会話を中心とした独特な文章などによる妖しい魅力で、今なお根強い人気があります。 一方で、私生活においては、父を反面教師として家庭を大切にする、真面目で繊細な人物だったといいます。周囲からはコーヒーとカステラ好きで知られ、「汁粉、ぜんざい、ボタ餅等は、大鍋に作っても、一人で食べてしまう程」の大甘党でした。息子・龍丸の綴った『わが父・夢野久作』には、菓子が絡む下のようなエピソードが描かれています。 菓子をかけたトランプ大会 ある時、久作の家族や茂丸の関係者が集まった折、お金を出し合って菓子を買い、トランプ大会を開くことになりました。参加者は久作を含め、いずれも30~40代の大人たち。勝った人が食べられるルールでしたが、トランプに慣れていない久作は、何度やっても勝てません。菓子がどんどん減っていき、自分だけ食べられないのが耐え難かったのでしょう。ついに、袂(たもと)から取り出した「リンカケ豆」を勝手に食べはじめます。りんかけ豆とは砂糖の衣を掛けた豆のことで、名前は、ある材料に別の材料をかける料理用語の「輪掛け」(りんがけ)から来ていると言われます。同様の砂糖掛けの菓子は古くからあり、江戸時代には、糯米のあられに砂糖の衣を掛けた「りん」や、その派生の「小りん」(小さなりん)、「菊りん」(菊形のりん)、「ふきりん」(ふきのりんがけ)などが広く親しまれていました。さて、久作の行動は、妹・瑞枝(みずえ)に見つかってしまいます。負けた者は食べられない約束だと指摘すると、「お、お、おれが、おれの銭で、買って来たものを、この、お、おれが食うて、何でわるい」と涙ぐんで怒ったため、一同大笑いとなりました。なんとも子どもっぽい言い訳がおかしく、読む人の頬を緩ませるエピソードです。幻想・怪奇と評された作品群から想像する人物像とは大きく異なりますが、実は久作は、小説家デビュー前に、「お菓子の大舞踏会」「キャラメルと飴玉」という可愛らしい作品を発表しています。前者は菓子を食べ過ぎた子どものお腹の中で菓子たちが踊りまわる話、後者はキャラメルと飴玉がケンカをして他の菓子ともどもくっついてしまうという愉快な話です。トランプ大会のエピソードからうかがえる、菓子好きで愛嬌ある姿と通じるものを感じます。 *連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 杉野龍丸『わが父・夢野久作』弦書房 1976年多田茂治『夢野一族 杉山家三代の軌跡』三一書房 1997年「お菓子の大舞踏会」「キャラメルと飴玉」 青空文庫より

佐藤春夫とお汁粉

参考:とらやのお汁粉 門弟三千人 佐藤春夫(さとうはるお・1892~1964)は、大正から昭和を中心に活躍した詩人、小説家です。開業医の家に生まれ、明治43年(1910)に慶應義塾大学に入学すると、『三田文学』『スバル』に詩や評論を発表。大正7年(1918)、小説『田園の憂鬱』で文壇の注目を集めました。また、井伏鱒二、太宰治をはじめ多くの門人を持ち、「門弟三千人」とも称され、文人に慕われていたことも知られています。 飲料のはなし 幻想的な作風で知られる春夫ですが、老境に入りつつあった昭和31年(1956)、面白い随筆も残しています。『暮しの手帖』に発表した「飲料のはなし」で、少年の頃から「わたくしの体は四季を問はず何日もつねに飲みものを要求してゐる。夏になると特に甚しい」とし、飲み物について綴っています。 たとえばラムネ。11、2歳の頃、友人の家が経営するラムネ工場で飲ませてもらった、できたてのラムネは「花火やなどと同じ類の、何かたのしい味」だったと回想しています。シュワッと弾ける清涼感ある味わいが思い浮かぶ表現ですね。自宅でも、当時高価だったサイダー、ジンジャーエールを楽しむなど、医者の家に生まれた彼の裕福な暮らしぶりが想像できます。 一流のお汁粉の作り方? 60歳を過ぎた執筆時の「日常の飲料」としては、人参と林檎の自家製ジュースや、ミキサーにかけた夏みかんを牛乳に混ぜたものなどを挙げています。 家庭用ミキサーは、生ジュースが身体に良いとして流行したことで、昭和20年代後半から急速に広まりました。春夫もいろいろ試みた結果、牛乳に混ぜる夏みかんにはミキサーが良いとし、一方で「ミクサーでは味が出ない」からと、ジュース作りにはおろし金を使わせていたそう。食材によって道具の使い分けをしています。 さまざまな食材で試行錯誤をし、ミキサーを熟知した春夫はさらに「さすがは文明の利器(?)工夫によつては面白い用法」があると書いています。それは何かというと、小豆や砂糖なしで「即座に第一流のおしる粉をこしらへる妙術」。期待が膨らむその方法は、なんと羊羹をミキサーにかけてお湯で溶くというものでした!「羊羹は上等ほどよろしい」としているので、何度も作っていたのでしょう。アイディアの結晶であるお汁粉を試してみたくなります。 *連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 「飲料のはなし」青空文庫より江原絢子 東四柳祥子 編『日本の食文化史年表』吉川弘文館 2011年

佐藤春夫とお汁粉

参考:とらやのお汁粉 門弟三千人 佐藤春夫(さとうはるお・1892~1964)は、大正から昭和を中心に活躍した詩人、小説家です。開業医の家に生まれ、明治43年(1910)に慶應義塾大学に入学すると、『三田文学』『スバル』に詩や評論を発表。大正7年(1918)、小説『田園の憂鬱』で文壇の注目を集めました。また、井伏鱒二、太宰治をはじめ多くの門人を持ち、「門弟三千人」とも称され、文人に慕われていたことも知られています。 飲料のはなし 幻想的な作風で知られる春夫ですが、老境に入りつつあった昭和31年(1956)、面白い随筆も残しています。『暮しの手帖』に発表した「飲料のはなし」で、少年の頃から「わたくしの体は四季を問はず何日もつねに飲みものを要求してゐる。夏になると特に甚しい」とし、飲み物について綴っています。 たとえばラムネ。11、2歳の頃、友人の家が経営するラムネ工場で飲ませてもらった、できたてのラムネは「花火やなどと同じ類の、何かたのしい味」だったと回想しています。シュワッと弾ける清涼感ある味わいが思い浮かぶ表現ですね。自宅でも、当時高価だったサイダー、ジンジャーエールを楽しむなど、医者の家に生まれた彼の裕福な暮らしぶりが想像できます。 一流のお汁粉の作り方? 60歳を過ぎた執筆時の「日常の飲料」としては、人参と林檎の自家製ジュースや、ミキサーにかけた夏みかんを牛乳に混ぜたものなどを挙げています。 家庭用ミキサーは、生ジュースが身体に良いとして流行したことで、昭和20年代後半から急速に広まりました。春夫もいろいろ試みた結果、牛乳に混ぜる夏みかんにはミキサーが良いとし、一方で「ミクサーでは味が出ない」からと、ジュース作りにはおろし金を使わせていたそう。食材によって道具の使い分けをしています。 さまざまな食材で試行錯誤をし、ミキサーを熟知した春夫はさらに「さすがは文明の利器(?)工夫によつては面白い用法」があると書いています。それは何かというと、小豆や砂糖なしで「即座に第一流のおしる粉をこしらへる妙術」。期待が膨らむその方法は、なんと羊羹をミキサーにかけてお湯で溶くというものでした!「羊羹は上等ほどよろしい」としているので、何度も作っていたのでしょう。アイディアの結晶であるお汁粉を試してみたくなります。 *連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 「飲料のはなし」青空文庫より江原絢子 東四柳祥子 編『日本の食文化史年表』吉川弘文館 2011年

森田たまと「あくまき」

参考 鹿児島の「あくまき」 灰汁(あく)の風味とプルプルとした食感が特徴で、きな粉を添えて食べる。写真協力:鹿児島県南薩地域振興局 女性エッセイストのさきがけ 北海道札幌市生まれの森田たま(もりたたま・1894~1970)は、17歳で上京、作家の森田草平に師事し、随筆を書くようになります。戦後は、国際ペン大会に日本代表として出席したり、参議院議員を務めたりと、文化人として多方面で活躍を見せました。 美人と「あくまき」 随筆集『ふるさとの味』(1956)には、菓子に関する魅力的な逸話も多数収録されています。 たとえば、昭和29年(1954)の春、講演会に招かれてはじめて鹿児島を訪れたときのこと。「黒い瞳が眼のそとへはみ出すかと思ふほど、エキゾティックな美貌」の洋装の勝田夫人、「画の中からぬけ出してきたやうな」和装の岩元夫人という、地元の名士の美しい夫人2名に会食に招かれました。郷土料理のトンコツやさつま汁、酒寿司に舌鼓を打っていると、岩元夫人が「これで食後のあくまきがあれば申分ないけれど、あくまきは五月のお節句につくるものだから」と言います。 「あくまき」は、漢字では「灰汁巻」と書く粽の一種で、鹿児島や宮崎など南九州の端午の節句に欠かせない餅菓子。木や竹を燃やした灰からとった灰汁(あく)に浸したもち米を竹皮に包み、灰汁汁で数時間煮込んで作ります※1。 この「あくまき」の語に思わず反応する、たま。それというのも、17、8年前、5月のホームパーティーの折、料理研究家の中江百合が持ってきてくれて以来、「病みつき」になった一品だったからです。その日のことは、女優を姉に持つ中江の「湖水のやうに澄んだ眼」の美しさとともに、楽しい思い出としてたまの心に強く残っていました。 しかし、長らく口にしていないと告げると、夫人は時期になったら送ると約束してくれるのでした。 帰京後、慌ただしい日々に、そのことをすっかり忘れていたところ、翌年の5月に「べつかふ(鼈甲)のやうにすきとほつたあくまき」が小包で届き、たまは「おいしさは天下に類がない」と感激します※2。通常、思い出の品をあらためて口にすると感動は薄れるものですが、会食の場でのなにげない約束を忘れない夫人の真心が、その味を一段と魅力的なものに感じさせたのでしょう。「どういふまはりあはせであらうか、あくまきと私との縁には、いつも天下の美女が介在する。ふしぎである。」とユーモアある一文で締めくくられており、目の覚めるような美女たちと素朴な菓子との対比の妙が印象深い一篇です。 ※1 灰汁で煮ることで、米が柔らかくなり、長期保存も可能になる。※2 鹿児島を訪れた年の5月はヨーロッパへ出かけて不在のため、翌年に送ってもらうことを約束していた。 *連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 『ふるさとの味』 大日本雄弁会講談社 1956年

森田たまと「あくまき」

参考 鹿児島の「あくまき」 灰汁(あく)の風味とプルプルとした食感が特徴で、きな粉を添えて食べる。写真協力:鹿児島県南薩地域振興局 女性エッセイストのさきがけ 北海道札幌市生まれの森田たま(もりたたま・1894~1970)は、17歳で上京、作家の森田草平に師事し、随筆を書くようになります。戦後は、国際ペン大会に日本代表として出席したり、参議院議員を務めたりと、文化人として多方面で活躍を見せました。 美人と「あくまき」 随筆集『ふるさとの味』(1956)には、菓子に関する魅力的な逸話も多数収録されています。 たとえば、昭和29年(1954)の春、講演会に招かれてはじめて鹿児島を訪れたときのこと。「黒い瞳が眼のそとへはみ出すかと思ふほど、エキゾティックな美貌」の洋装の勝田夫人、「画の中からぬけ出してきたやうな」和装の岩元夫人という、地元の名士の美しい夫人2名に会食に招かれました。郷土料理のトンコツやさつま汁、酒寿司に舌鼓を打っていると、岩元夫人が「これで食後のあくまきがあれば申分ないけれど、あくまきは五月のお節句につくるものだから」と言います。 「あくまき」は、漢字では「灰汁巻」と書く粽の一種で、鹿児島や宮崎など南九州の端午の節句に欠かせない餅菓子。木や竹を燃やした灰からとった灰汁(あく)に浸したもち米を竹皮に包み、灰汁汁で数時間煮込んで作ります※1。 この「あくまき」の語に思わず反応する、たま。それというのも、17、8年前、5月のホームパーティーの折、料理研究家の中江百合が持ってきてくれて以来、「病みつき」になった一品だったからです。その日のことは、女優を姉に持つ中江の「湖水のやうに澄んだ眼」の美しさとともに、楽しい思い出としてたまの心に強く残っていました。 しかし、長らく口にしていないと告げると、夫人は時期になったら送ると約束してくれるのでした。 帰京後、慌ただしい日々に、そのことをすっかり忘れていたところ、翌年の5月に「べつかふ(鼈甲)のやうにすきとほつたあくまき」が小包で届き、たまは「おいしさは天下に類がない」と感激します※2。通常、思い出の品をあらためて口にすると感動は薄れるものですが、会食の場でのなにげない約束を忘れない夫人の真心が、その味を一段と魅力的なものに感じさせたのでしょう。「どういふまはりあはせであらうか、あくまきと私との縁には、いつも天下の美女が介在する。ふしぎである。」とユーモアある一文で締めくくられており、目の覚めるような美女たちと素朴な菓子との対比の妙が印象深い一篇です。 ※1 灰汁で煮ることで、米が柔らかくなり、長期保存も可能になる。※2 鹿児島を訪れた年の5月はヨーロッパへ出かけて不在のため、翌年に送ってもらうことを約束していた。 *連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 『ふるさとの味』 大日本雄弁会講談社 1956年

島崎藤村と餅

参考:よもぎ餅(虎屋菓寮の季節メニュー) 児童文学に寄せる思い 島崎藤村(しまざきとうそん・1872~1943)は、旧中山道の馬籠宿(まごめじゅく・現在の岐阜県中津川市馬籠)生まれの詩人、小説家です。自身の体験を題材にした『破戒』や『夜明け前』が有名で、自然主義文学を代表する作家と評されています。しかし、その一方で児童文学にも力を入れ、幼少期の思い出を綴る短編集『幼きものに』『ふるさと』などを発表していることは意外に知られていないかもしれません。 藤村は9歳の秋に東京・銀座に出るまでは、馬籠で四季折々の自然の恵みを感じながら過ごしていました。大人になって思い出を書き残したのは、日々の食べ物や遊び道具を手作りする貴さ、加えて暮らしの知恵を次世代の子どもたちに伝えたいという、父親としての思いもあったことでしょう。 郷愁漂う餅の数々 前述の作品及び『幼き日(ある婦人に与うる手紙)』を含めて、幼年~少年時代を語る藤村の作品の中には、飴や金平糖、羊羹ほか菓子が随所に出てきます。なかでも餅類は、正月の餅、お祖父さんの好きな「ご幣(へい)餅」※1、晩秋の朝の食べ物のひとつだった「芋焼餅」※2など、さまざま。 春ならではの草餅も記憶に残るもののひとつだったのでしょう。日の当たった田んぼのそばで蓬を摘むのは楽しみで、家に持ち帰り、臼で搗(つ)き、草餅にしたそうです。また、11歳頃に銀座の寄宿先の家で草餅を作ったときを回想し、「草餅の香気(におい)などを嗅ぐほど可懐(なつか)しい思をさせるものが有りませんでした」と書いています。都会では田舎ほど蓬が採れないので、「青いシコシコとしたのは出来ません」と言い切ったり、故郷の母は掌(てのひら)ではなく、小皿の上で餅を延ばしたと、違いに触れたり、草餅がそれだけ藤村にとってかけがえのない菓子だったことを感じさせます。 餅と人生 亡くなる3年前、藤村は自己の童話をまとめようと、『力餅』と題した短編集を著しました。力餅とは峠の茶店で出され、旅人の助けとなる餅(多くはあんころ餅)のこと。一生の間にはいくつもの峠があるとし、「この小さな本は、わたしが皆さんのために用意した力餅で、ほんのこころざしばかりの贈り物なのです」と記しています。藤村の作品を振り返ってみると、力餅のみならず、草餅ほか故郷の餅すべてが彼の人生を癒し、力づけていたように思われます。 ※1平たく握った小さなおむすびを2~3個串にさし、胡桃醤油をかけ、炉の火で焼いたもの。※2『力餅』によれば、おもにそば粉を用い、里芋の子を混ぜ、握って炉の火で焼いたもの。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 「幼き日(ある婦人に与うる手紙)」(『現代日本の文学5 島崎藤村集』 学習研究社 1969年)『力餅』(『日本児童文学大系』第9巻 ほるぷ出版 1977年)島崎藤村『ふるさと 少年の読本』ネット武蔵野 2003年

島崎藤村と餅

参考:よもぎ餅(虎屋菓寮の季節メニュー) 児童文学に寄せる思い 島崎藤村(しまざきとうそん・1872~1943)は、旧中山道の馬籠宿(まごめじゅく・現在の岐阜県中津川市馬籠)生まれの詩人、小説家です。自身の体験を題材にした『破戒』や『夜明け前』が有名で、自然主義文学を代表する作家と評されています。しかし、その一方で児童文学にも力を入れ、幼少期の思い出を綴る短編集『幼きものに』『ふるさと』などを発表していることは意外に知られていないかもしれません。 藤村は9歳の秋に東京・銀座に出るまでは、馬籠で四季折々の自然の恵みを感じながら過ごしていました。大人になって思い出を書き残したのは、日々の食べ物や遊び道具を手作りする貴さ、加えて暮らしの知恵を次世代の子どもたちに伝えたいという、父親としての思いもあったことでしょう。 郷愁漂う餅の数々 前述の作品及び『幼き日(ある婦人に与うる手紙)』を含めて、幼年~少年時代を語る藤村の作品の中には、飴や金平糖、羊羹ほか菓子が随所に出てきます。なかでも餅類は、正月の餅、お祖父さんの好きな「ご幣(へい)餅」※1、晩秋の朝の食べ物のひとつだった「芋焼餅」※2など、さまざま。 春ならではの草餅も記憶に残るもののひとつだったのでしょう。日の当たった田んぼのそばで蓬を摘むのは楽しみで、家に持ち帰り、臼で搗(つ)き、草餅にしたそうです。また、11歳頃に銀座の寄宿先の家で草餅を作ったときを回想し、「草餅の香気(におい)などを嗅ぐほど可懐(なつか)しい思をさせるものが有りませんでした」と書いています。都会では田舎ほど蓬が採れないので、「青いシコシコとしたのは出来ません」と言い切ったり、故郷の母は掌(てのひら)ではなく、小皿の上で餅を延ばしたと、違いに触れたり、草餅がそれだけ藤村にとってかけがえのない菓子だったことを感じさせます。 餅と人生 亡くなる3年前、藤村は自己の童話をまとめようと、『力餅』と題した短編集を著しました。力餅とは峠の茶店で出され、旅人の助けとなる餅(多くはあんころ餅)のこと。一生の間にはいくつもの峠があるとし、「この小さな本は、わたしが皆さんのために用意した力餅で、ほんのこころざしばかりの贈り物なのです」と記しています。藤村の作品を振り返ってみると、力餅のみならず、草餅ほか故郷の餅すべてが彼の人生を癒し、力づけていたように思われます。 ※1平たく握った小さなおむすびを2~3個串にさし、胡桃醤油をかけ、炉の火で焼いたもの。※2『力餅』によれば、おもにそば粉を用い、里芋の子を混ぜ、握って炉の火で焼いたもの。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 「幼き日(ある婦人に与うる手紙)」(『現代日本の文学5 島崎藤村集』 学習研究社 1969年)『力餅』(『日本児童文学大系』第9巻 ほるぷ出版 1977年)島崎藤村『ふるさと 少年の読本』ネット武蔵野 2003年

新島八重と鶯餅

動乱の時代 会津から京都へ 新島八重(にいじまやえ・1845~1932・旧姓 山本)は、会津藩の砲術指南の家に生まれ、慶応4年(1868)、会津が薩摩と長州を中心とする新政府軍に攻められると(会津戦争)、自ら銃を取って奮戦します。しかし激戦の末会津は降伏。父や弟を戦で失い、移住した京都で新島襄(にいじまじょう)と出会い結婚します。 襄は同志社英学校(後の同志社大学)を設立し、八重も学校の運営や生徒の世話にあたったほか、同志社女学校(後の同志社女子大学)の設立にも携わりました。甘いもの好きの襄のためにジンジャーブレッドなどの洋菓子をつくり、学生たちには試験後に汁粉をふるまうこともあったといいます。 茶人・新島宗竹 八重が46歳の明治23年(1890)、襄が病で亡くなります。最愛の夫を失い悲嘆にくれるものの、八重の歩みは止まることがありませんでした。数年後には篤志看護婦として日清戦争の傷病兵の看護に奔走、また、本格的に裏千家茶道を学び、家元から「宗竹」の茶名を許されるまでになります。 男性社会だった茶の湯の世界で、女性が重要な役割を担い始めた時代、八重は女性茶人のさきがけとして、多くの門弟を指導し、家元の行事に参加するなど、晩年まで活動を続けます。 新島邸・新年の茶会 八重が催した茶会の記録はいくつか残っており、裏千家の機関誌『今日庵月報』の記事では、大正10年(1921)1月20日、新島邸での初釜の様子が紹介されています。 この日、用意された主菓子は鶯餅、干菓子は松の葉と短冊形のものでした。一般に鶯餅は、餡を包んだ求肥の両端をつまみ、青きな粉をまぶし、色と形を鶯の姿に見立てた早春の菓子。通常のきな粉は大豆の粉ですが、青きな粉は別名鶯粉とも呼ばれ、青大豆を使います。とても香りが良いのも魅力のひとつでしょう。 古来、鶯は梅の花とともに春の訪れを象徴する風物として愛されてきました。その年初めての鶯の鳴き声は「初音(はつね)」と呼ばれて縁起が良いことも、初釜の菓子に選んだ理由かもしれません。 茶席の床には「会津国主姫君」による和歌の短冊がかけられていました。これは会津藩主・松平容保(まつだいらかたもり)の義姉照姫の作と思われます。会津戦争で籠城した女性たちを指揮していたのが照姫であり、八重は京都にあっても会津への愛情を示し続けたのでしょう。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 筒井紘一『新島八重の茶事記』 小学館 2013年 『今日庵月報』133号 今日庵 1921年

新島八重と鶯餅

動乱の時代 会津から京都へ 新島八重(にいじまやえ・1845~1932・旧姓 山本)は、会津藩の砲術指南の家に生まれ、慶応4年(1868)、会津が薩摩と長州を中心とする新政府軍に攻められると(会津戦争)、自ら銃を取って奮戦します。しかし激戦の末会津は降伏。父や弟を戦で失い、移住した京都で新島襄(にいじまじょう)と出会い結婚します。 襄は同志社英学校(後の同志社大学)を設立し、八重も学校の運営や生徒の世話にあたったほか、同志社女学校(後の同志社女子大学)の設立にも携わりました。甘いもの好きの襄のためにジンジャーブレッドなどの洋菓子をつくり、学生たちには試験後に汁粉をふるまうこともあったといいます。 茶人・新島宗竹 八重が46歳の明治23年(1890)、襄が病で亡くなります。最愛の夫を失い悲嘆にくれるものの、八重の歩みは止まることがありませんでした。数年後には篤志看護婦として日清戦争の傷病兵の看護に奔走、また、本格的に裏千家茶道を学び、家元から「宗竹」の茶名を許されるまでになります。 男性社会だった茶の湯の世界で、女性が重要な役割を担い始めた時代、八重は女性茶人のさきがけとして、多くの門弟を指導し、家元の行事に参加するなど、晩年まで活動を続けます。 新島邸・新年の茶会 八重が催した茶会の記録はいくつか残っており、裏千家の機関誌『今日庵月報』の記事では、大正10年(1921)1月20日、新島邸での初釜の様子が紹介されています。 この日、用意された主菓子は鶯餅、干菓子は松の葉と短冊形のものでした。一般に鶯餅は、餡を包んだ求肥の両端をつまみ、青きな粉をまぶし、色と形を鶯の姿に見立てた早春の菓子。通常のきな粉は大豆の粉ですが、青きな粉は別名鶯粉とも呼ばれ、青大豆を使います。とても香りが良いのも魅力のひとつでしょう。 古来、鶯は梅の花とともに春の訪れを象徴する風物として愛されてきました。その年初めての鶯の鳴き声は「初音(はつね)」と呼ばれて縁起が良いことも、初釜の菓子に選んだ理由かもしれません。 茶席の床には「会津国主姫君」による和歌の短冊がかけられていました。これは会津藩主・松平容保(まつだいらかたもり)の義姉照姫の作と思われます。会津戦争で籠城した女性たちを指揮していたのが照姫であり、八重は京都にあっても会津への愛情を示し続けたのでしょう。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 筒井紘一『新島八重の茶事記』 小学館 2013年 『今日庵月報』133号 今日庵 1921年

宗長と甘酒

戦国の世を旅する連歌師 宗長(そうちょう・1448~1532)は、室町時代後期の連歌師。生まれ故郷の駿河国(静岡県)で今川氏に仕えたのち、京都で一休宗純(いっきゅうそうじゅん)に禅を学び、宗祇(そうぎ)のもとで連歌を修業して腕を磨きます。その後再び今川氏の庇護を受け、駿河を拠点に京都ほか諸国をめぐり※1、公家や大名、豪族を訪ねて、彼らのもとで開かれる連歌の会に参加するとともに戦(いくさ)に揺れる各地の情勢を伝えました。宗長が懇意にしていたのは、仕えていた今川義忠(いまがわよしただ)・氏親(うじちか)親子のほか、公家の三条西実隆(さんじょうにしさねたか)、管領(かんれい)の細川高国(ほそかわたかくに)、伊勢亀山城主の関何以斎(せきかじさい)など。時には大名との外交交渉に臨むこともあったといい、その能力は連歌にとどまらなかったといえましょう。 年老いた身に沁みる甘酒 大永6年(1526)、79歳になった宗長は、恩師の一休が後半生を過ごした酬恩庵(しゅうおんあん・京都府京田辺市)で余生を送るべく故郷の駿河を離れます。しかし、京都に着いたものの室町幕府を巻き込んだ戦が勃発、やむなく脱出し、一休にゆかりのある、矢島(滋賀県守山市)の少林寺に身を寄せました。宗長到着の知らせを聞きつけた知人たちは、その身を案じ手土産を携えて次々と寺に駆けつけます。連歌の会なども催されて、思いのほか賑やかだったようですが、京都で余生を送る夢が潰えたのはやはり無念だったのか、時折、老いの身を詠んだ歌や文を記しています。その一つがこちら。 老ぬればねがひ物ぞよあまざけのみながら口にすゝり入(いれ)ばや 詞書(ことばがき)には「少林寺納所(なっしょ※2)へ」とあるので、寺に納められた甘酒を分けてもらったのでしょうか。甘酒は今もおなじみの甘味飲料で、古く奈良時代には飲まれていたといい、その製法は、米麴と米を発酵させて作るものと、酒粕を湯で煮溶かして作るものの2種類が知られます。麴を使った甘酒はアルコールを含まず優しい甘みで、酒粕を使った甘酒は、若干のアルコールを含み芳醇な香りをもつのが特徴です。宗長が飲んでいたのはどちらのタイプか不明ですが、手記を見るとしばしば酒を楽しんでいるので、酒粕の甘酒の可能性もあるでしょう。この歌を詠んだ時は、寒さが極まる旧暦12月のはじめ。熱々の甘酒がひとときでも宗長の心を慰めてくれていたらと願わずにはいられません。 ※1 宗長が旅に出るときには弟子を同行させる場合もあった。谷宗牧はその1人である。 ※2 禅宗寺院で、施物をおさめる場所。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 島津忠夫校注『宗長日記』岩波書店 1975年鶴崎裕雄『戦国を往く 連歌師宗長』角川書店 2000年

宗長と甘酒

戦国の世を旅する連歌師 宗長(そうちょう・1448~1532)は、室町時代後期の連歌師。生まれ故郷の駿河国(静岡県)で今川氏に仕えたのち、京都で一休宗純(いっきゅうそうじゅん)に禅を学び、宗祇(そうぎ)のもとで連歌を修業して腕を磨きます。その後再び今川氏の庇護を受け、駿河を拠点に京都ほか諸国をめぐり※1、公家や大名、豪族を訪ねて、彼らのもとで開かれる連歌の会に参加するとともに戦(いくさ)に揺れる各地の情勢を伝えました。宗長が懇意にしていたのは、仕えていた今川義忠(いまがわよしただ)・氏親(うじちか)親子のほか、公家の三条西実隆(さんじょうにしさねたか)、管領(かんれい)の細川高国(ほそかわたかくに)、伊勢亀山城主の関何以斎(せきかじさい)など。時には大名との外交交渉に臨むこともあったといい、その能力は連歌にとどまらなかったといえましょう。 年老いた身に沁みる甘酒 大永6年(1526)、79歳になった宗長は、恩師の一休が後半生を過ごした酬恩庵(しゅうおんあん・京都府京田辺市)で余生を送るべく故郷の駿河を離れます。しかし、京都に着いたものの室町幕府を巻き込んだ戦が勃発、やむなく脱出し、一休にゆかりのある、矢島(滋賀県守山市)の少林寺に身を寄せました。宗長到着の知らせを聞きつけた知人たちは、その身を案じ手土産を携えて次々と寺に駆けつけます。連歌の会なども催されて、思いのほか賑やかだったようですが、京都で余生を送る夢が潰えたのはやはり無念だったのか、時折、老いの身を詠んだ歌や文を記しています。その一つがこちら。 老ぬればねがひ物ぞよあまざけのみながら口にすゝり入(いれ)ばや 詞書(ことばがき)には「少林寺納所(なっしょ※2)へ」とあるので、寺に納められた甘酒を分けてもらったのでしょうか。甘酒は今もおなじみの甘味飲料で、古く奈良時代には飲まれていたといい、その製法は、米麴と米を発酵させて作るものと、酒粕を湯で煮溶かして作るものの2種類が知られます。麴を使った甘酒はアルコールを含まず優しい甘みで、酒粕を使った甘酒は、若干のアルコールを含み芳醇な香りをもつのが特徴です。宗長が飲んでいたのはどちらのタイプか不明ですが、手記を見るとしばしば酒を楽しんでいるので、酒粕の甘酒の可能性もあるでしょう。この歌を詠んだ時は、寒さが極まる旧暦12月のはじめ。熱々の甘酒がひとときでも宗長の心を慰めてくれていたらと願わずにはいられません。 ※1 宗長が旅に出るときには弟子を同行させる場合もあった。谷宗牧はその1人である。 ※2 禅宗寺院で、施物をおさめる場所。 ※連載「歴史上の人物と和菓子」を元にした書籍 『和菓子を愛した人たち』(山川出版社、2017年)が刊行されております。そちらも是非ご一読くださいませ。 参考文献 島津忠夫校注『宗長日記』岩波書店 1975年鶴崎裕雄『戦国を往く 連歌師宗長』角川書店 2000年